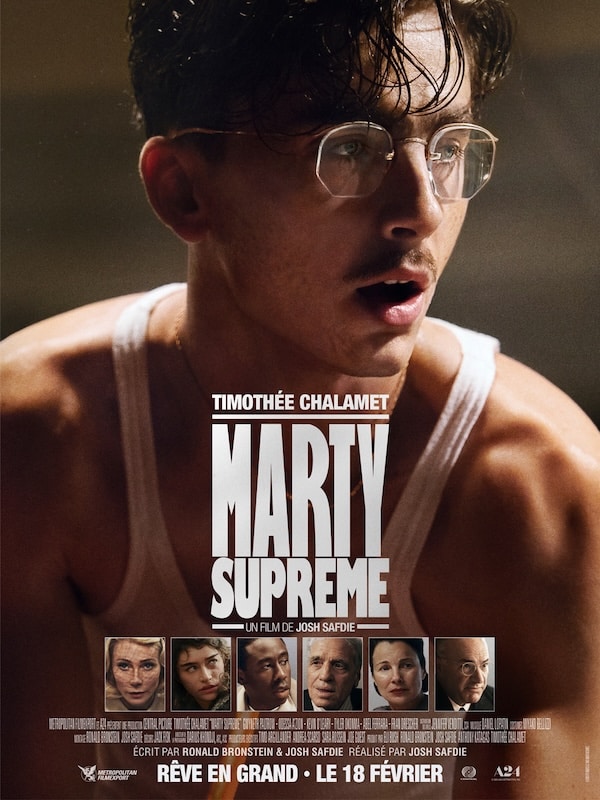

Marty Mauser (Timothée Chalamet) travaille à contre-cœur comme vendeur de chaussures dans la petite boutique de son oncle du Lower East Side de Manhattan. Mais le jeune homme de 23ans a un plan pour échapper au destin tout tracé qui l’attend.

Marty s’entraîne dur et s’impose dans le milieu confidentiel du tennis de table. Il en est persuadé, ce sport méconnu et méprisé dans son pays peut être sa planche de salut pour fuir le déterminisme social et atteindre une gloire mondiale. L’ambition de Marty n’a aucune limite, elle ne tarde pas à lui attirer des ennuis.

Underground

L’inspiration pour ce nouveau film de Josh Safdie en solo provient d’un carton de livres à un dollar exploré par sa femme Sara Rossein, productrice et documentaliste, chez un brocanteur. À l’époque, Josh travaille avec son frère Benny sur Uncut Gems (2019) et met de côté l’autobiographie écrite par Marty Reisman, prodige du tennis juif new-yorkais, dénichée par sa compagne. Mais, une fois lu, il se passionne pour ce milieu décalé qui rassemble des marginaux autour d’un sport alors très confidentiel dans le New-York des années 50.

Le film utilise le prénom de Marty Reisman mais il ne s’agit pas d’un biopic déguisé du joueur. S’il a été une inspiration, Marty Supreme est avant tout une variation libre sur la sous-culture du tennis de table de l’époque sur lequel le cinéaste et sa femme ont réalisé de nombreuses recherches. Chaque anecdote récoltée est venue alimenter le parcours chaotique du Marty fictif, incarnation d’une ambition dévorante qui le plonge dans un milieu peuplé de magouilleurs dans des salles clandestines où la passion pour ce sport s’exprimait, loin des yeux d’une société indifférente. Le film séduit par sa capacité à donner vie à ce New-York interlope du début des années 50 auprès duquel Marty cherche un débouché et trouve surtout les ennuis.

Sport méprisé aux États-Unis à l’époque, le ping-pong remplit déjà les salles au Royaume-Uni et partout en Europe. Marty Supreme relate la double fuite de son personnage : symbolique et physique. Marty cherche à fuir une condition sociale et familiale – mère autoritaire, petite amie enceinte… – en s’exilant physiquement. Cette soif de gloire mène cet optimiste invétéré à travers le monde : Paris, Londres, Sarajevo et même l’Égypte. Il ira jusqu’au Japon pour défier Koto Endo, héros national en devenir, interprété par Koto Kawaguchi, véritable lauréat du Championnat japonais de tennis de table pour les malentendants.

L’énergie des espoirs

Marty Supreme est porté par la folle conviction et confiance en soi du jeune homme qui ne recule devant aucun subterfuge pour atteindre son but. Symbolisée par la réalisation nerveuse de Josh Safdie, cette énergie épouse parfaitement ce sport fait de revers et de smashs implacables. Lors des matchs filmés en temps réel, les caméras grand angle utilisées captent avec précision les échanges mais le montage se permet de perdre volontairement la balle des yeux de temps en temps. Le point gagnant, perdu dans un mouvement aussi flou qu’artistique, renforce ainsi la maestria d’échanges trop rapides pour être véritablement immortalisés.

Cette frénésie constante, tournée en 35mm avec des caméras Arriflex et des objectifs anamorphiques d’époque pour plus d’authenticité, s’explique par la peur panique du cinéaste et de Ronald Bronstein, producteur et monteur du film, que le spectateur s’ennuie. Qu’ils soient rassurés, Marty Supreme ne laisse aucune place à la lassitude. La nervosité du montage donnant vie aux matchs et aux déboires de Marty est parfaitement accompagnée par une bande son qui évoque le dépassement de soi à renfort de grandes envolées synthétiques. Pour sa bande originale, Marty Supreme bénéficie du savoir faire de Daniel Lopatin, alias Oneohtrix Point Never, qui avait déjà signé les partitions de Good Time (2017) et Uncut Gems des frères Safdie. Les nappes synthétiques de ses compositions dans lesquelles se dissimulent des notes orientales collent parfaitement à une ambiance qui ose l’anachronisme.

Si le film utilise des classiques des années 50 signés Fats Domino, Bertha Henderson ou encore Little Richard, les morceaux les plus marquants, issus de la synthpop des années 80, assument le décalage. Et l’audace fonctionne étonnement bien car ces titres que Marty ne peut logiquement pas écouter à l’époque de son ascension accompagnent parfaitement sa volonté de conquérir le monde.

Le groupe allemand Alphaville – Forever Young – côtoie ainsi notamment New Order – Blue Monday et The Perfect Kiss – et les Korgis – Everybody’s Gotta Learn Sometimes. Planant, nostalgique ou énergisant, chacun de ces morceaux fait écho à ce combat pour s’extraire de sa condition à coups de raquette. La jeunesse éternelle comme promesse d’une éternité apportée par la gloire tandis que les Korgis semblent annoncer les coups durs à venir. La volonté de fer de Marty est parfaitement résumée par Everybody Wants to Rule The World de Tears for Fears, hymne naturel d’une ambition qui bouscule tout sur son passage.

Quoi qu’il en coûte

Car, à l’instar de la promotion tous azimuts autour du film, l’énergie de Marty peut être épuisante. Si sa conviction force le respect, son égoïsme absolu interroge. Antihéros attachant, le joueur de ping-pong est aussi un narcissique jusqu’au boutiste qui ne fait aucune concession. Ses proches doivent le suivre ou rester sur le bord du chemin. Marty n’a pas le temps pour ceux qui l’empêchent d’avancer. Il abandonne ainsi Rachel (Odessa A’zion), sa petite amie enceinte, déjà en couple par ailleurs mais c’est là aussi un détail. L’obsession de liberté qu’elle partage avec Marty empêche qu’il ne soit jugé trop durement car elle le suit dans sa quête, quoi qu’il en coûte.

Symbole de son arrivisme, Marty séduit Kay Stone (Gwyneth Paltrow), ancienne gloire de l’écran hollywoodienne, pour mieux se rapprocher de son mari Milton Rockwell (Kevin O’Leary), un riche industriel magnat du stylo à plume pouvant financer son ascension. Marty Supreme réunit une impressionnante galerie de personnages, des noms connus comme Fran Drescher ou encore Abel Ferrara aux côtés de nouveaux comme le rappeur Tyler Okonma, alias « The Creator », pour la première fois à l’écran dans le rôle de Wally, chauffeur de taxi et meilleur ami de Marty.

Marty est l’élément qui rassemble cette galerie improbable de personnages qui entretiennent tous des liens ambigus avec son rêve. Soutiens ou antagonistes, tous doivent composer avec son énergie débordante. Prêt à tout, Marty accepte l’humiliation des tournois de démonstration, il accompagne la troupe des Harlem Globe Trotters et joue avec des casseroles ou contre un… phoque ! Un sacrifice dans un parcours ou seul compte l’arrivée. Chaotique et imprévisible, le périple de Marty est celui d’un rêveur prêt à tout qui offre une vision absolutiste d’une obsession très américaine.

Le revers du Rêve américain

L’obsession de Marty est d’autant plus puissante que son rêve, au mieux, n’intéresse personne, au pire, fait sourire ceux à qui il le confie. Le statut de sport négligé en fait le symbole d’une ténacité qui frôle l’inconscience. Car, dans ce milieu malfamé où Marty fréquente et pousse à bout des personnages peu recommandables, tout cela peut se terminer très mal. Marty Supreme interroge autant le prix personnel à payer pour réaliser ses rêves que l’aveuglement d’un égoïsme qui n’envisage pas une seconde que tout cela puisse mal tourner.

À travers ce joueur prêt à tout miser sur sa confiance en lui, Josh Safdie dresse un portrait flamboyant et chaotique du Rêve américain poussé à son paroxysme. Une volonté qui impressionne autant qu’elle pose question, traversée par un individualisme qui laisse de côté tous ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas prendre le train en marche. Avec son idéalisme forcené, Marty est l’incarnation de ce mythe puissant d’une volonté individualiste dans une Amérique d’après-guerre qui se rêve en très grand. De modeler sa destinée à réorganiser le monde, il n’y a qu’un pas.

> Marty Supreme, réalisé par Josh Safdie, Finlande – États-Unis, 2025 (2h29)