Une voix, une île, des fantômes

Un homme veut fuir les voix qui le poursuivent, celles des morts, des oubliés. Il se réfugie sur une île à l’accès restreint – l’île du Levant, dans le Var. Mais l’île elle-même murmure. Elle charrie la voix oubliée et déchirante d’un enfant, Louis, mort en détention dans un bagne pour mineurs. Louis, fils d’ébéniste, issu d’un foyer simple, condamné pour avoir volé quelques poires. À son décès, il n’avait pas quatorze ans. « Louis allait mourir sans s’approcher du mal. Ce ne fut pas long. »

Tu me disais, regarde, et c’est depuis ta mort que nous sommes remontés pour te regarder naître et te regarder vivre.

L’homme quitte son corps pour partir avec Louis « dans ce qu’il fallait voir ». Recevoir cette parole, c’est offrir à l’enfant une sépulture symbolique, un chemin de libération. Car, sur cette île, au cœur d’une zone militaire, subsistent les vestiges d’une colonie pénitentiaire agricole, fondée en 1861. Ce lieu, aujourd’hui effacé des cartes, a vu passer des dizaines d’enfants enfermés dans des conditions de misère et de violence effroyables.

L’enfance derrière les barreaux

Tu avais écrit, la main tremblante de tes larmes de gosse (…) « Saint-Anne dont je ne sais rien, rends le vol aux oiseaux que l’on enferme ici »

Simon Johannin exhume une histoire méconnue : celle de la colonie pénitentiaire agricole de Sainte-Anne, créée par le comte de Pourtalès. La forte mortalité infantile et les conditions indignes dans lesquelles vivaient ces jeunes détenus entraîneront la fermeture du bagne en 1878. Mais les noms, les corps, les souffrances des enfants, eux, n’ont jamais été vraiment reconnus. L’auteur s’est plongé dans les archives départementales du Var pour faire émerger ces destins : on retrouve d’ailleurs, au seuil et à la fin du livre, plusieurs extraits de ces documents d’époque. En mêlant la trace administrative à la langue poétique, Johannin compose un récit d’une singulière beauté sur ces enfances volées, suspendu entre mémoire et hallucination.

À l’approche de l’île, il y avait « Trente garçons que l’on aurait dit vierges et qui se tenaient la main, et Louis était l’un d’eux. »

Un poète chez les oubliés

Depuis L’été des charognes (2017), écrit à seulement 23 ans, Simon Johannin est reconnu pour sa capacité à dire la violence du réel dans une langue écorchée, lyrique, charnelle. Ce premier roman – devenu culte – racontait l’enfance paysanne à travers les odeurs, la saleté, les morts animales, l’âpreté du quotidien la rudesse des hommes. C’était déjà une manière de dire l’enfance sacrifiée, sans pathos mais avec fulgurance.

Dans Le Fin Chemin des anges, il poursuit cette veine, avec un texte plus bref, plus épuré, presque suspendu. Un chant pour les morts. Un chant pour les enfants qu’on n’a pas laissés grandir. « Ces corps sacrifiés sur l’autel de l’absurde, au milieu d’adultes qui vous font grandir en comptant la monnaie ».

« Quand il n’y a plus d’adultes, conclut Simon Johannin, qui n’auront fait qu’étourdir de violence cette colonie de cœurs arrachés par les juges, l’Église et les seigneurs, où donc s’en va l’enfance ? »

Un lieu, une collection

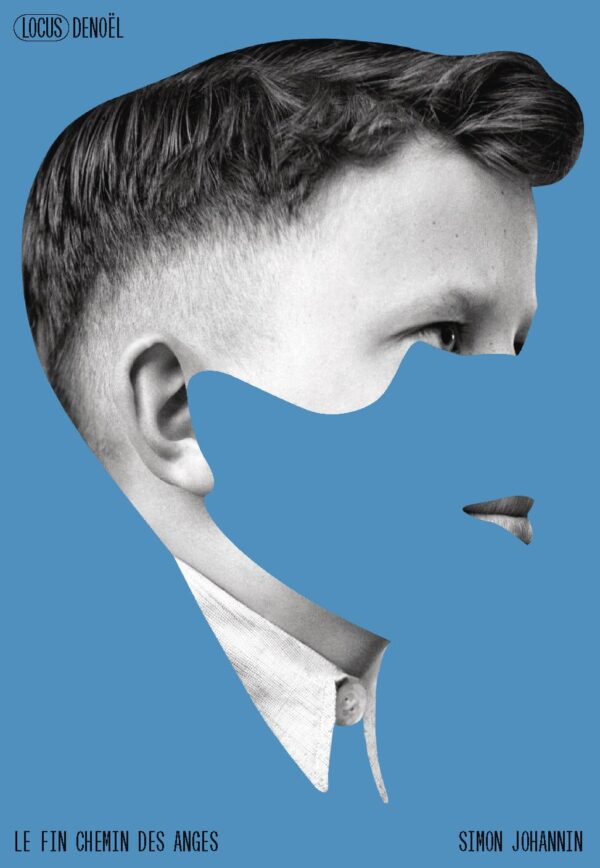

Le Fin Chemin des anges est aussi le premier texte publié dans la collection Locus, lancée par Anna Kachaturova aux éditions Denoël. Son ambition : explorer des lieux désertés, faire émerger les voix qui les ont habités, raconter leur effacement. « Faire le récit d’un lieu déserté, c’est ressusciter les âmes qui l’ont peuplé, et raconter les raisons de leur exil. »

Le pari est pleinement tenu ici : à travers la voix de Louis et celles de ses compagnons d’infortune, l’île du Levant cesse d’être un simple territoire militaire. Elle devient un lieu d’histoire, de mémoire, et de deuil. « C’est ainsi que la mer me raconte la grâce de ta traversée. »

Sur la couverture bleu nuit, un visage d’enfant effracté fixe le lecteur. Comme pour dire : tu ne pourras plus détourner les yeux. Avec ce livre bref et poignant, Simon Johannin signe un texte profondément politique, porté par une langue poétique qui ne transige pas. Il ne s’agit pas d’un hommage, encore moins d’un roman historique, mais d’un chant. Celui de ceux qui, même morts, n’ont jamais cessé de parler.