Sa mère (Maia Gelovani) exilée à l’étranger, Sandro (Data Chachua) vit sous l’autorité de son père (Malkhaz Abuladze). Lorsque celui-ci décide de changer radicalement de vie en s’exilant dans un monastère pour devenir moine orthodoxe, l’adolescent introverti se retrouve seul, tiraillé entre une religion omniprésente et des désirs très envahissants. Entre découvertes hasardeuses de sa sexualité et fréquentations politiques extrêmes, Sandro tente de trouver un chemin dans une Géorgie post-sovétique en ébullition.

Sandro, antihéros

Si Panopticon est basé sur les souvenirs d’adolescence de son réalisateur, celui-ci les a transposés à notre époque. Un écart d’une vingtaine d’années qui permet d’inclure des difficultés supplémentaires par rapport à son propre vécu. Ce décalage permet également d’inclure la radicalisation politique de Sandro en écho au mouvement anti-immigration du début des années 2020 en Géorgie. Une vague nationaliste qui continue à s’étendre un peu partout dans le monde.

Le titre du film fait référence à l’architecture du panoptique conçue par Jeremy Bentham, une structure circulaire imaginée comme une prison avec une tour de surveillance au centre. Avec ou sans gardien dans la tour, tous les prisonniers se sentent ainsi observés en permanence et leur comportement en est modifié. Dans Panopticon, cette force invisible qui exerce son pouvoir sur les corps est Dieu. Le père de Sandro incite d’ailleurs son fils à prier quotidiennement pour le salut de son âme.

Soumis à la pression de la religion, Sandro est également troublé par les hormones de l’adolescence. Une sexualité naissante qui s’exprime à travers un biais problématique. Le film s’ouvre sur Sandro assis dans un bus à côté d’une jeune fille dont il touche volontairement la poitrine avec son coude de façon insistante. Plus tard, il profite de la foule pour toucher les fesses des femmes qu’il croise et s’exhibe nu devant la mère d’un ami.

Panopticon prend le risque d’imposer son « héros » comme un agresseur sexuel qui n’attire clairement pas la sympathie. Un pari risqué car l’identification comme l’empathie est freinée dès le départ. Pourtant, ces actes répréhensibles illustrent parfaitement l’immaturité et surtout le malaise qui plane sur une conception de la sexualité faisant écho à une virilité prédatrice.

Des constructions

L’entourage féminin de Sandro illustre la perception misogyne des femmes selon trois catégories : la mère, la sainte et la prostituée. Panopticon explore ces trois clichés tel que l’adolescent les intègre dans sa vision des rapports homme/femme. Sandro est en couple avec une jeune fille de son âge mais refuse obstinément à sa petite amie tout rapport sexuel dans l’idée de la préserver avant le mariage.

Une conception hypocrite de la « pureté » alors qu’il traite Lana (Marita Meskhoradze), une camarade de classe, de prostituée car elle danse dans un club. Un établissement tenu par des arabes, ce qui vient renforcer sa xénophobie naissante encouragée par son ami Lasha (Vakhtang Kedeladze). Mais la relation la plus ambigüe est celle qui se noue avec Natalia (Ia Sukhitashvili), la mère de Lasha. Le contact avec cette coiffeuse qui se rêvait danseuse débute par un shampoing dans le salon où elle travaille. Un rapprochement charnel chaste mais qu’il vit comme très érotique, au point de partir avant la fin.

Relation taboue notamment par la différence d’âge, le lien entre Sandro et Natalia fait évoluer peu à peu l’adolescent vers une conception moins stéréotypée de la féminité. Complexe, leur relation est tout à la fois dans l’esprit de Sandro : elle est une mère de substitution, un fantasme sexuel, la promesse d’une romance naissante. Et au final rien de tout ça. Sur le fil, le lien entre Sandro et la mère de son ami brise tous ces clichés avec tendresse et de la plus belle des manières.

It’s a woman’s world

Dans cette Géorgie en proie au nationalisme, Sandro se perd dans ses pulsions sans issue qui mettent finalement en valeur le repère essentiel que constituent les femmes dans la société. Exilée à l’étranger, la mère de Sandro illustre le fait que le budget annuel du pays provient de transferts d’argent de l’étranger réalisés par des femmes géorgiennes. Une situation héritée de l’effondrement de l’Union soviétique lorsque les mères géorgiennes ont décidé d’aller travailler à l’étranger pour subvenir aux besoins de leur famille.

A contrario, les pères dans Panopticon ont mauvaise presse. Absents ou défaillants, ils laissent leur progéniture se débrouiller sans figure paternelle. Seules les femmes – amie, mère, grand-mère – ont le courage et l’intelligence de prendre les choses en main. Un constat qui sonne également comme un souhait de la part du cinéaste. Échappant à une misogynie crasse, il sauve le personnage de Sandro comme un modèle pour les générations à venir.

Avec son personnage antipathique de prime abord, Panopticon prend le risque d’exposer sans fard une misogynie polluant l’apprentissage sentimental et sexuel d’un adolescent géorgien. Le parti pris s’avère cependant payant grâce à des personnages féminins retournant l’hypocrisie du personnage empêtré dans une conception de la religion et de la virilité étouffantes.

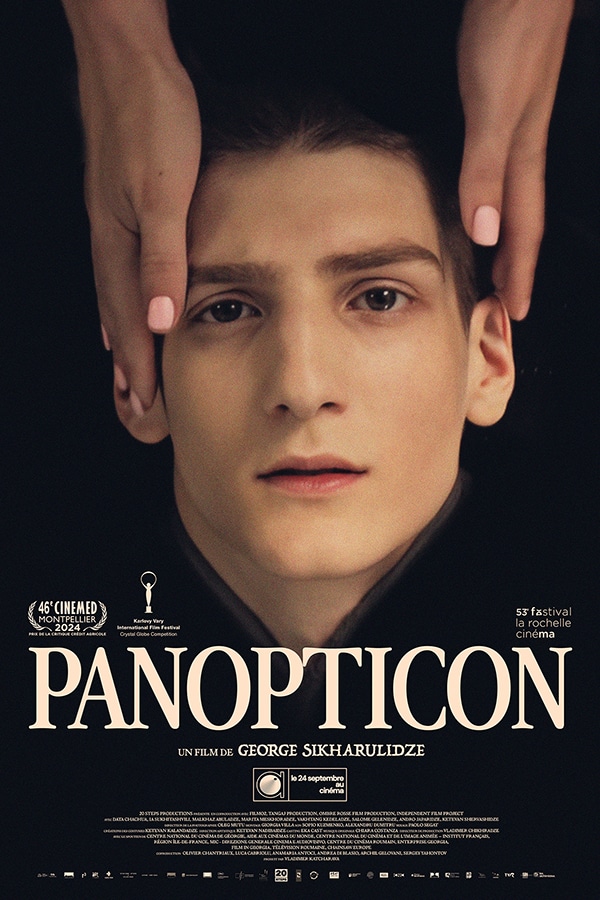

> Panopticon (Panoptikoni), réalisé par George Sikharulidze, Géorgie – France – Italie – Roumanie, 2024 (1h36)