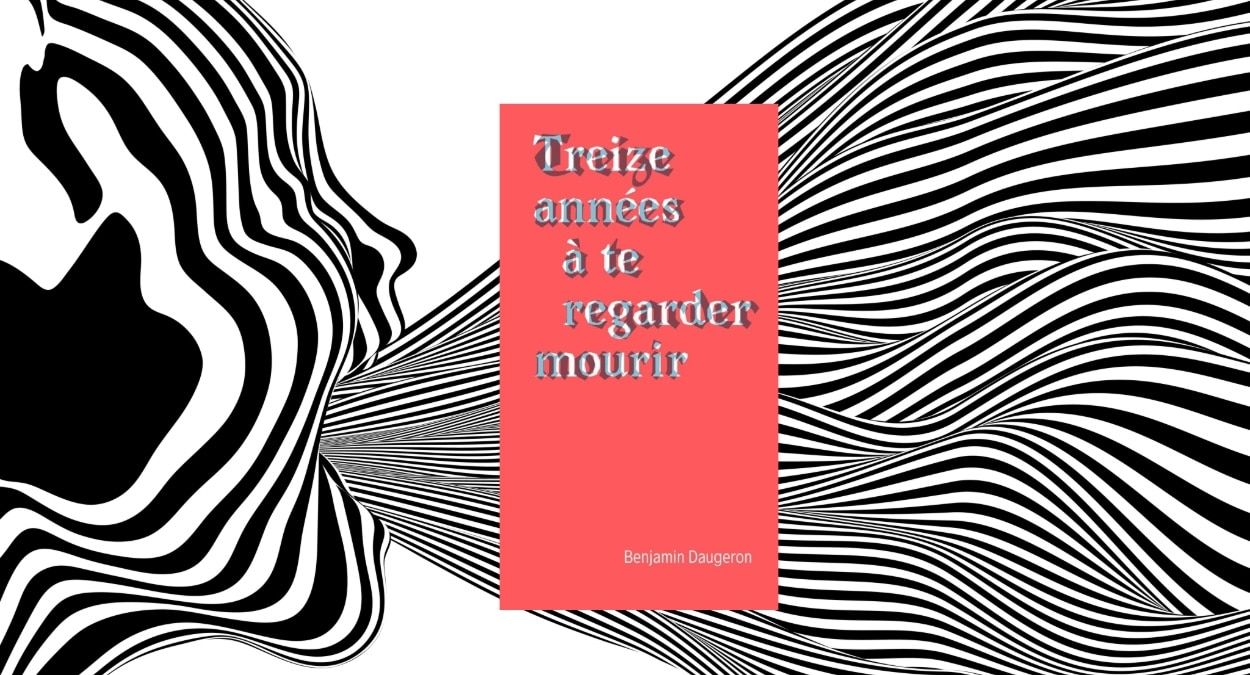

C’est un petit opuscule rouge coquelicot, moins de 70 pages, qui contient à lui tout seul l’histoire d’une lente et irrémédiable agonie. Treize années à te regarder mourir : la double typographie du titre frappe, comme si chaque mot fomentait déjà sa propre disparition, comme si l’ombre des lettres annonçait la perte avant même que le lecteur tourne la première page. Si le récit est au « je », Benjamin Daugeron ne revendique jamais directement ce « je » comme étant lui. Pourtant, le doute n’est pas permis. C’est un « je » d’une nudité telle qu’il ne peut être feint. Parce que la voix ne cherche pas à représenter, elle expose. Parce qu’elle ne reconstruit pas : elle exhume. Tout, dans l’économie du texte, dans son dépouillement et sa charge affective, dans la précision des souvenirs et l’intensité du regard porté sur le père, trahit une implication personnelle absolue.

L’auteur ne signe pas ce témoignage, il le livre – et cette absence de distance, cette manière de ne jamais prendre appui sur le romanesque ou la fiction, rend le texte d’autant plus bouleversant.

Les Daugeron, l’alcool de père en fils

André Daugeron, c’est le père du narrateur. Il naît dans le Berry, où tout est loin : la mer, la montagne, la grande ville. Son enfance ? Marquée par la violence, entre Daniel, père incestueux et alcoolique, qui « dégueule sa vie en public » et Colette, la mère-sacrifice qui serre les dents, trime chez « dix bourgeoises différentes » pour assurer la survie de la famille.

Le récit est implacable, parce que la tragédie déjà écrite. « Trop longtemps que les violences se répètent, trop longtemps que la pauvreté leur a rongé les dents. La famille est en flottement dans cet état de fatalité où il n’y a rien à espérer et où rien ne désespère. » Chez les Daugeron, on est alcoolique de père en fils, comme on serait boucher ou cordonnier. « L’alcool est un moyen de sortir du réel, d’accepter le poids de l’existence, sa fatalité. » Parce que « la vie, c’est vraiment qu’un tas d’emmerdes quand tu as chez les pauvres. ».

Vers 32 ans, André décroche. Divorce, relégation sociale, les enfants un weekend sur deux et aux vacances. Les journées sont longues, vides. L’appartement est sordide et André toujours imbibé. « « Sous le Soleil », raconte le narrateur, c’est à 18 h le samedi. Le générique de la série provoque en moi depuis cette époque un sentiment de grand vertige, une profonde anxiété. Il est devenu la mélodie de mon angoisse. Je redoute ces moments chez toi des jours à l’avance. Ta moitié des vacances scolaires est interminable. ».

Notre narrateur a enfin l’âge adulte, et le départ devient échappatoire. « Ce n’est pas seulement le Berry que je veux fuir. C’est toute la région Centre. Ça ne veut rien dire le Centre quand c’est au milieu de rien. » Orléans, puis Paris. La classe préparatoire comme ligne de fuite. Le sentiment d’être, enfin, « au bon endroit pour être et exister ».

Père mort-vivant

La seconde partie de Treize années à te regarder mourir se décline en lettre ouverte. Un face-à-face posthume avec ce père déjà presque mort. Ce père qui n’a jamais cherché à lutter, dont la vie, comme l’agonie, aura été sans panache. « Le désert à gauche et le vide à droite. Tu n’as jamais sauté. Tu préfères te laisser tomber, glisser dans la mort ». Si l’alcool est « cette dépendance qui est comme un incendie qu’on ne parvient pas à éteindre », pourquoi mener un combat perdu d’avance ?

Cette lente agonie, le narrateur la regarde, impuissant. « Treize années à te regarder mourir. Je ne sais même pas si tu as essayé de te battre. (…) Alors moi, mais pas seulement moi d’ailleurs, ma sœur, ta mère, toutes et tous, nous sommes aux premières loges du lent dépouillement de tout ce qui constitue ton existence. »

Il y a le séjour d’André à Paris, chez son fils. Le malaise commence dans les transports. « Son odeur de corps malade et de clopes froides » et les regards des autres voyageurs, avant-goût d’une longue semaine de promiscuité à deux, dans une minuscule piaule d’étudiant donnant sur le périph. Pour notre narrateur, sept interminables jours à ravaler la colère et la honte. André a 44 ans mais fait deux fois son âge. Il a le corps d’un homme qui s’est tué à petit feu.

Par le fils, André sera raccompagné à son train de manière expéditive. Un au revoir plein d’amertume rentrée, moche comme toute cette vie déployée à se détruire, derrière lequel se cache le dénouement que l’on attendait et qui surprend tout de même par sa brusquerie. Mais ce départ, aussi sec soit-il, n’épuise pas le deuil. Il ne fait que le raviver. Car cette mort, le narrateur n’a fait que la vivre : « Des centaines de fois cette mort je l’ai vécue, je l’ai préparée. Je te pleure depuis si longtemps déjà. »

Lettre ouverte à la honte sociale

La honte sociale est partout : dans le regard des autres, dans les silences, dans le corps du père perçu comme un déchet. Une honte produite par la relégation, la pauvreté, la répétition des violences, l’alcool comme ultime échappatoire. Une honte héritée, transmise, intériorisée, et que Benjamin Daugeron brise en l’écrivant frontalement.

Treize années à te regarder mourir est pour cela un livre politique, dans le sens le plus concret du terme : il donne une voix à ceux que la société a laissé là, à ses marges. Il raconte une vie « démantelée bloc par bloc », une existence devenue « dispensable à tous ». Et dans ce geste, il s’inscrit pleinement dans la ligne des Éditions du commun, maison coopérative et militante qui revendique une littérature du réel, « dans sa dimension sociale, vivante, éprouvée, chahutée », une littérature « pour rappeler au goût de vivre, à l’autre, au commun ».

Minuscule bémol sur le travail éditorial avec la répétition d’un paragraphe p.57. Autre faiblesse, choix de l’auteur : l’usage de certaines formes inclusives, comme « celleux », « elleux » ou « mes copaines », qui desservent le texte en le tirant vers une écriture militante un peu plaquée, là où tout, dans le récit, appelle la densité, la nudité, la rigueur. Cela n’enlève rien à la matérialité brute de ce livre coup de poing, traversé par une rage contenue, celle d’un fils qui veut dire ce qui arrive, par-delà la tragédie du père, à tout une famille — un enchaînement de violences et de renoncements structurés par le déterminisme social. À l’image d’un Édouard Louis, Benjamin Daugeron place son histoire familiale – sans fiction, sans échappatoire – au cœur de l’écriture, non pour réparer, mais pour exposer ce que la société refuse de voir.