C’est une nuit de lune pleine. « Roux, colossal, aussi qu’un ventre sur le point d’enfanter, l’astre flotte bas dans le ciel couleur d’ardoise. »

Des temps incertains ; une chaumière dans les bois, à l’orée d’un village. La porte s’ouvre sur Sylvaine qui court, vole presque, « animal gracile » happé par une force inconnue. C’est l’« Appel » qui l’aimante au-dehors, jusqu’à la clairière où l’attend une nouvelle-née, « aux yeux couleur de nuit ». Elle la prend. La fait sienne et l’allaite « pour rien », malgré le désaccord d’Andoche, son bûcheron de mari, heureusement pas si mauvais bougre.

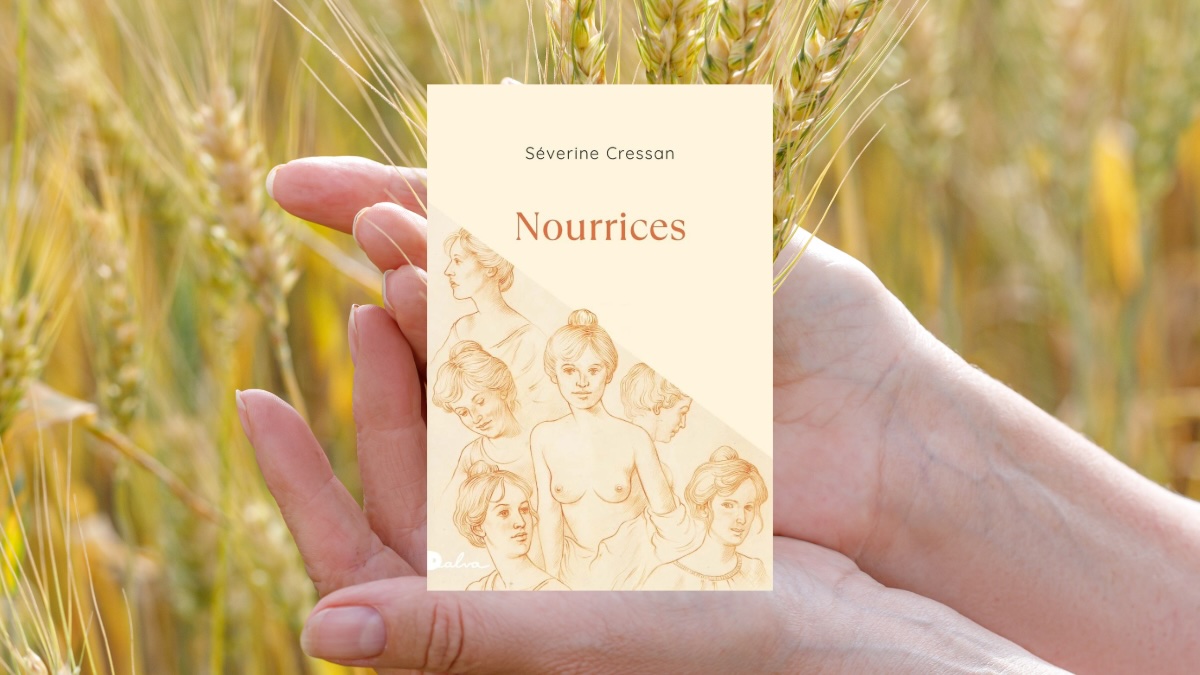

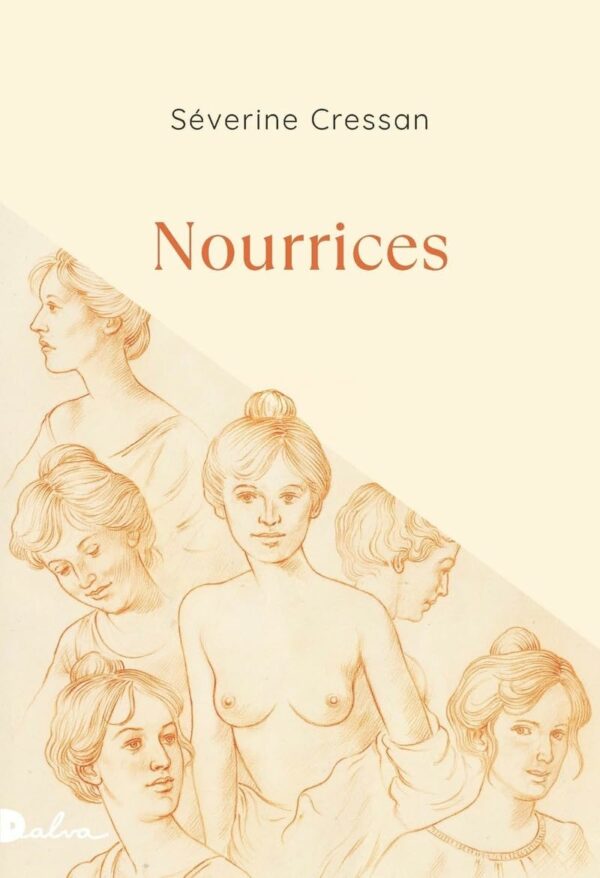

Corps nourriciers, cœurs insoumis

« Alors pourquoi ces bébés tètent pas leur mère ?

— C’est leurs bonshommes qui décident ça. Une femme qui allaite peut pas coucher avec son mari, sinon, ça fait tourner son lait. Et lui, il a pas envie d’attendre. Il va quand même pas laisser un mioche prendre sa place ! »

Jadis, les familles aisées confiaient leurs nouveau-nés à des femmes pauvres pour qu’elles les allaitent. Contre quelques pièces, elles offraient, parfois coupées de leurs familles pendant des mois, leur corps, leur sein. Sylvaine est nourrice, a la « chance » de pouvoir élever les enfants chez elle. Elle a bon cœur, pas comme la Michaude au corps sec qui accepte tous les bébés abandonnés qu’on lui confie, au mépris de leurs vies, pourvu que l’argent tombe.

Tout est dit. Le corps des femmes, ressource ou offrande. Assigné, marchandisé, soumis au désir et au confort des hommes. Et pourtant, il résiste. Il aime, nourrit, sauve. Sylvaine s’occupe de trois enfants : son fils Jehan, la petite Gladie confiée par la ville, et l’orpheline trouvée dans les bois. Quand Gladie meurt dans son sommeil, elle décide d’intervertir les deux bébés. Mais à quel prix ?

À ses côtés gravite Margot, la femme-sorcière aux yeux aveugles, gardienne des savoirs secrets de la nature. N’est-ce pas elle qui aidera Zaïg, jeune orpheline placée comme domestique dans une ferme, lorsque son ventre s’arrondira ? Car les femmes portent tout — le lait, la honte, l’enfant, le silence.

Lait, lune, vent : le corps en symbiose

Nourrices ne se contente pas de dénoncer une époque, un ordre imposé par les hommes. Il embrasse la chair, le souffle, s’enracine dans une terre traversée de chants, de douleurs, de sortilèges. On y accouche comme on appelle un orage. On y soigne avec des décoctions, des berceuses et les savoirs transmis de génération en génération.

« Cette nuit de pleine lune, c’était comme poussée par quelque force tellurique que Sylvaine s’était mise à allaiter l’orpheline. »

Dans ce monde forestier, paysan, aux contours volontairement flous — peut-être médiévaux, peut-être hors du temps — la nature n’est plus décor. Elle est actrice, presque partenaire. Les femmes de Nourrices ne cherchent pas à dominer la nature : elles s’allient à elle, lui répondent, l’écoutent, la prolongent. Dans une prise de pouvoir discrète, sans armes ni cris, elles marchent, chantent, résistent. Le féminin y est accordé aux rythmes du vivant. Comme dans Les Terres indomptées de Lauren Groff, les femmes réinvestissent les bois, les rivières, les clairs de lune. Elles reprennent possession de leurs corps et de leurs mythes. Dans une prise de pouvoir discrète, sans armes ni cris, elles marchent, chantent, résistent.

Le roman convoque une esthétique archaïque et sensorielle, où le fantastique surgit à travers des symboles — la lune rousse, les forces invisibles, Avel, l’enfant-vent, dernier-né de Sylvaine, qui convoque les tempêtes. « Un nouveau-né : instant vertigineux de la rencontre avec cet autre que l’on croyait soi ».

« Le fantastique moderne réactive ces archétypes en les féminisant : la nature n’est plus neutre, elle est habitée d’une âme sauvage, que les héroïnes sentent et incarnent. »

(Anne Richter, Le fantastique féminin, un art sauvage)

Aucun lecteur ne pourrait trouver l’appel au fantastique comme une facilité d’explication : ici, il est organique, tissé dans la chair et le souffle, au plus près des sensations.

Le texte de Séverine Cressan interroge profondément : qu’est-ce qu’une mère ? Qu’est-ce qu’un geste d’amour quand il n’est pas biologique mais rémunéré ? En filigrane, Nourrices explore les liens souterrains — de lait, de peau, de souffle — qui unissent une femme à un enfant. Liens invisibles, si puissants. « Enlacement complice qui dit l’amour, l’attachement abyssal […] Non dans l’apaisement d’une nouvelle fois mais dans l’effroi du jamais plus ».

Roman brut et sensuel, Nourrices célèbre la filiation organique et la mémoire des gestes transmis : porter, nourrir, enterrer, renaître. Ode aux corps féminins, à leur puissance, leur douleur et leur humanité, il s’écrit avec la sève, l’instinct et la langue du ventre. Archétypes et mystères y demeurent vivants, pour dire les femmes qui aiment, soignent et résistent, en silence.