Chronique d’une mort annoncée

Elle s’appelait Hélène. Le 16 novembre 1980, elle a été étranglée par son célèbre philosophe de mari, Louis Althusser, qui dira avoir été « dans un état de totale confusion mentale ». Althusser, alors hospitalisé pour cause d’une intense recrudescence de ses accès maniaco-dépressifs, était en permission chez lui. Amis, disciples, thérapeutes se liguent pour construire le récit d’un « accident ». D’aucuns pousseront plus loin : le meurtre d’Hélène aurait été « un suicide par personne interposée », suicide altruiste donc : elle aurait dit à son mari qu’elle voulait mourir, mais était incapable de passer à l’acte.

Hélène, elle, disparaît derrière ce récit médiatique qui fait de l’assassin une victime tragique. Expliquer le meurtre par la psychologie de l’assassin, note Johanna Luyssen en s’appuyant sur les travaux de Francis Dupuis-Déri, a pour effet pervers de le disculper. Non responsable ne signifie pas non coupable. Ce meurtre est la résultante d’un continuum de violences, la chronique d’une mort annoncée. Il présente tous les marqueurs du féminicide : suivi méthodique des faits et gestes d’Hélène, humiliations, infidélités affichées, provocations, isolement. Althusser l’écrit lui-même, dans L’avenir dure longtemps : avec Hélène, il est un monstre. « Je ne sais quel régime de vie j’imposai à Hélène (et je sais que j’ai pu être réellement capable du pire) (…) mais elle déclara avec une résolution qui me terrifia qu’elle ne pouvait plus vivre avec moi, que j’étais pour elle un “monstre” et qu’elle voulait me quitter à jamais. »

« Il est mal, il est violent, j’appréhende le retour », confiait Hélène. Derrière le masque du héros tragique, un homme, incapable de supporter la volonté d’émancipation de sa femme.

Pourquoi Hélène consent-elle à épouser Althusser quatre ans avant sa mort ? Quelle est la part du cœur, et celle de l’emprise ? Les lettres échangées entre eux, parfois tendres, parfois glaçantes, racontent l’ambiguïté qui les lie. Hélène y apparaît amoureuse, dévouée, mais aussi captive d’une relation inégale : « Garde-moi cette place en toi qui est mon port », lui écrit-elle. Le pacte sartrien porteur de liberté, celui voulu par Althusser, s’est mué pour Hélène en pacte faustien, promesse d’abîmes et de destruction.

Recomposer une vie effacée

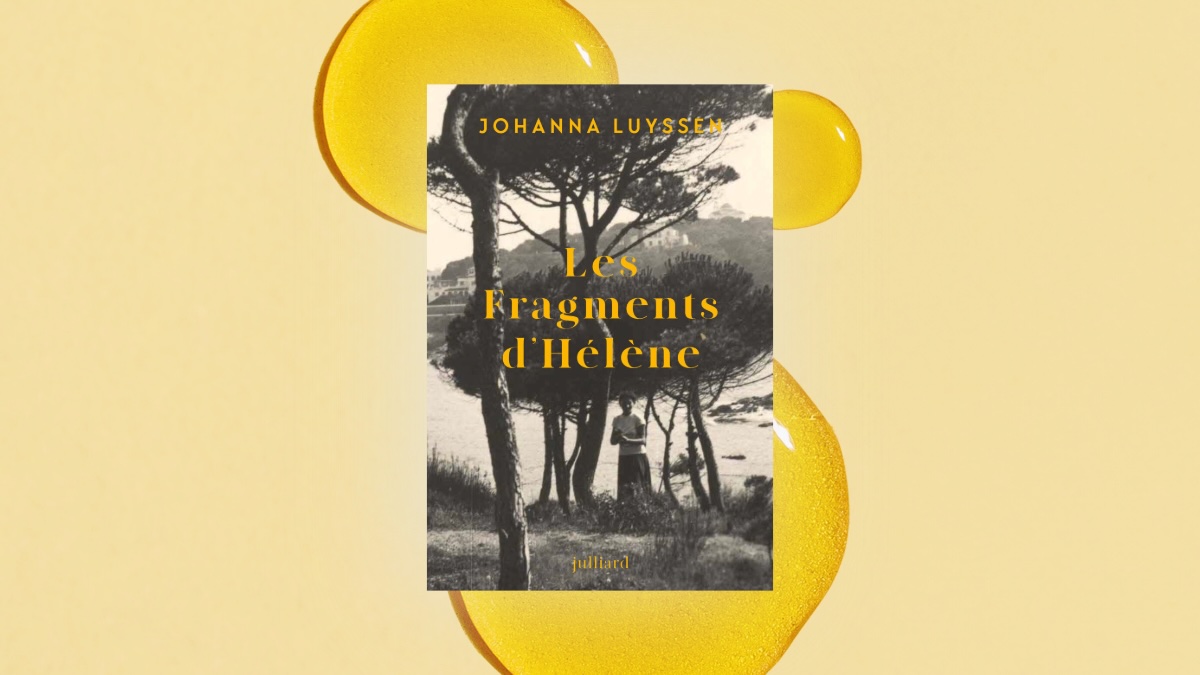

« On l’appelle Rytmann, Althusser, Legotien » : noms de naissance, de Résistance, d’épouse. Telles sont les identités diffractées d’Hélène, que Johanna Luyssen s’échine à recomposer. L’un des intérêts du livre réside dans la méthodologie, longuement racontée. La journaliste fouille, exhume, assemble : les archives lacunaires de l’IMEC – où Hélène est rangée avec son meurtrier d’époux au sein du fonds Louis Althusser – et de la CCCP, la correspondance éparse, les témoignages fragmentaires.

Luyssen nous égare un peu dans les méandres de la grande Histoire, impossible à condenser vite et bien, quoique les anecdotes citées soient savoureuses. Certaines zones d’ombre demeurent, comme l’exclusion de Rytmann du PCF, entourée de mystère. Il faut dire qu’il y a foultitude de personnages, et que le manque d’archives joue des tours. Les preuves sont légères, la légende noire court toujours.

Comment dresser un portrait d’Hélène qui ne soit pas dans l’ombre écrasante d’Althusser ? « Difficile, dit Luyssen, de faire l’entière biographie d’une femme d’après les propos de son meurtrier ». Il est vrai qu’Althusser est – malheureusement – la source principale pour nous parler de sa femme ; nombre d’extraits de L’avenir dure longtemps sont cités, assortis de commentaires critiques.

En filigrane, le livre devient un hommage à toutes ces femmes invisibilisées, et une méditation sur les silences : que reste-t-il quand il n’y a presque pas d’archives, quand la voix de la victime n’a pas pu se dire ?

Retenons ici qu’Hélène, que Johanna Luyssen définit comme une incontestable femme d’action décrivait un Althusser fasciné par « sa propension à vivre ce qu’il ne vivrait pas ».

Une enquête féministe, entre empathie et colère

Johanna Luyssen entend parler pour la première fois d’Hélène Legotien Rytmann, épouse Althusser, en « 2000, la préhistoire » du féminisme. « Althusser trop fort », blague qui circulait encore chez les Normaliens. Althusser, Althu-serre : « la mort comme une boutade ».

Les Fragments d’Hélène n’est pas une biographie neutre : c’est une enquête féministe, portée par l’émotion, la colère et un parti pris clair — dénoncer le continuum des violences masculines et l’effacement systémique des femmes. C’est ce parti pris qui donne au livre sa force : rappeler que ce meurtre n’est pas un accident isolé, mais le symptôme d’un système. « En moyenne, tous les deux jours, un homme tue sa conjointe ou son ex-conjointe. »

En recomposant les éclats de cette vie, Luyssen ne prétend pas « retrouver » Hélène : « On ne saura jamais qui était réellement Hélène. » Mais son enquête, patiente et pugnace, fait émerger une voix longtemps recouverte par le bruit des autres. Hélène annotait les travaux de son mari, alimentait une pensée qui ne reconnaissait pas sa contribution. Qui se souvient de Madeleine Rabereau, compagne et collaboratrice de Léo Ferré ? De Zelda Fitzgerald, de Vera Nabokov, d’Aurore Dupin contrainte de se cacher derrière le pseudonyme de George Sand ? Ou de Colette, spoliée par Willy ? Certains jugeront le propos « trop militant », le doigt parfois appuyé sur ce que l’on sait déjà : des femmes éclipsées, noyées dans le patronyme de leurs maris, leur travail intellectuel relégué au rang d’auxiliaire. Il est toujours bon de le rappeler : les ravages du patriarcat tendent à l’universel.

En filigrane, le livre devient un hommage à toutes ces femmes invisibilisées et une méditation sur les silences : que reste-t-il quand il n’y a presque pas d’archives, quand la voix de la victime n’a pas pu se dire ? Luyssen, sans jamais se poser en donneuse de leçons, dit son émotion, ses doutes, ses colères. Elle tisse des parallèles entre l’histoire d’Hélène et la condition universelle des femmes, à travers les siècles, de Xanthippe, l’épouse décrite comme acariâtre par Platon, aux militantes du MLF. Par endroits, elle se reconnaît un peu en Hélène : dans l’emprise d’un homme, dans le silence imposé, dans les failles que le patriarcat creuse encore.

Ce regard est précisément ce qui rend le livre de Johanna Luyssen indispensable : il répare, un peu, l’injustice mémorielle et rappelle qu’Hélène Rytmann fut bien plus que « femme d’Althusser » : intellectuelle, résistante, femme libre, digne d’être racontée pour elle-même.