Nizar (Yassine Samouni), 16 ans, et Achraf (Ali Hleli), 14 ans, mènent leur troupeau dans la montagne près de leur village. Les deux cousins profitent de ce moment pour se baigner et discuter. Nizar confie à Achraf son coup de cœur pour leur amie, la lumineuse Rahma (Eya Bouteraa). Il n’aura jamais l’occasion de lui avouer ses sentiments.

Ce moment hors du temps est brutalement interrompu par une violente attaque. Surgissant de nulle part, des hommes s’en prennent aux deux ados. Achraf reçoit un coup qui le laisse inconscient. Lorsqu’il ouvre les yeux, il constate avec horreur que Nizar a été décapité par les assaillants. Sous le choc, il enveloppe sa tête pour la rapporter au village. Dans un état second, Achraf se lance dans cette mission macabre, Nizar toujours à ses côtés dans son esprit.

Drame national

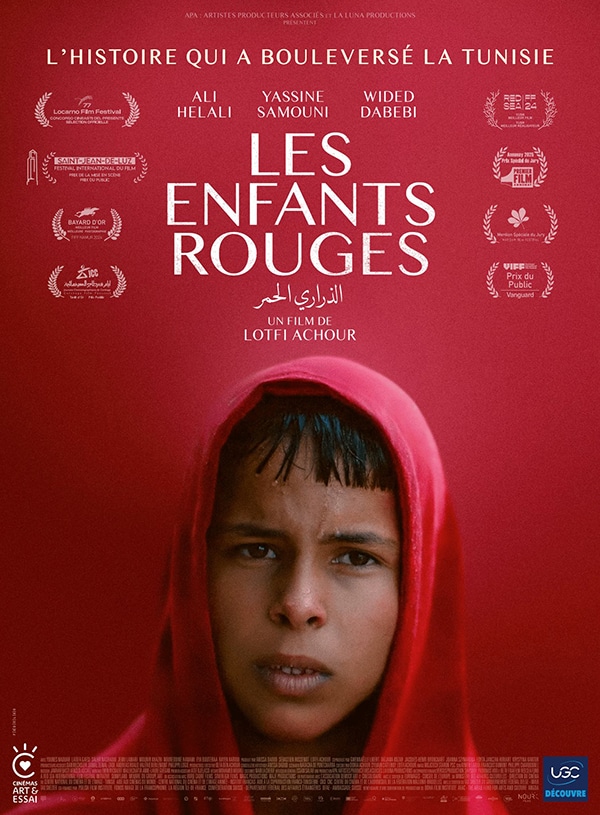

Metteur en scène et directeur de théâtre vivant entre Paris et Tunis, Lotfi Achour signe avec Les enfants rouges son second long métrage succédant à Demain Dès l’Aube (2016). La tragédie de Nizar et Achraf est d’autant plus glaçante qu’elle est basée sur une histoire vraie, le meurtre sauvage d’un jeune tunisien par des terroristes.

Le 15 novembre 2015, dans la montagne de Mghila, une région du centre-ouest tunisien, Mabrouk Soltani, un berger de 16 ans, est assassiné. Comme dans le film, fidèle aux évènements en ajoutant l’onirisme permis par la fiction, son jeune cousin est contraint de rapporter la tête du défunt au village laissant derrière lui le corps.

À l’époque, lorsque le cinéaste prend connaissance du drame, le corps de Mabrouk Soltani n’a toujours pas été récupéré par la famille. Cette question de l’intégralité du corps, au-delà de l’horreur de la décapitation, plane sur le film pour son implication religieuse. La famille presse les autorités de récupérer rapidement le corps du jeune berger pour pouvoir l’enterrer dignement selon le rite en vigueur.

Point de bascule

Le meurtre de Mabrouk Soltani a particulièrement choqué le pays car les terroristes ont visé un civil, chose rare en Tunisie. Le crime effroyable a également mis en avant l’isolement total de certaines communautés reculées. Une fois arrivé au village avec la tête de son cousin, Achraf est convaincu par le frère de Nizar de repartir dans la montage pour les aider à localiser le corps du défunt.

L’expédition familiale prend ainsi le relais des autorités qui ne répondent pas à leur appel de détresse. En miroir de cette faillite politique incapable de gérer la barbarie terroriste, Les enfants rouges évoque aussi la dérive médiatique du pays. Les hommes de la famille se retrouvent ainsi coincés dans la montagne avec le corps de Nizar car des journalistes ont envahi leur village en quête d’images sensationnelles.

Dans la réalité, une journaliste s’est introduite chez la mère endeuillée la pressant de questions le lendemain du meurtre. Indécence ultime, l’équipe de télévision a filmé le sac plastique concernant la tête de la victime, conservée dans le réfrigérateur familial. Ce sentiment d’abandon et de déchéance morale accompagne le film de Lotfi Achour qui combine avec grâce un réalisme d’une grande brutalité et une poésie de l’absence bouleversante.

Réalisme

Pour un plus grand réalisme, Lotfi Achour s’est entouré d’acteurs amateurs pour la grande majorité. Les enfants à l’écran, d’une justesse impressionnante, sont originaires de la région et la langue utilisée est un dialecte local que certains acteurs ont dû apprendre.

Le cinéaste contourne ainsi la règle habituelle qui veut que beaucoup de films tunisiens se déroulent à Tunis, pour des raisons économiques principalement. En filmant dans le même type d’environnement que les lieux du drame originel, Les enfants rouges met l’accent sur les territoires oubliés du pays. Une authenticité qui évite tout misérabilisme.

Le titre Les enfants rouges évoque inévitablement le sang versé sur le sol de la montagne par les terroristes ce jour-là. Mais être « rouge » est également une expression de la région pour désigner le courage et la résilience. Un qualificatif adéquat pour le jeune Achraf, plongé dans une résilience de survie quasi mystique.

Onirisme fantomatique

Devant l’horreur, le jeune Achraf réalise-t-il vraiment ce qui se passe ? Est-ce tout simplement possible ? Pour conjurer l’impensable, Achraf voit le fantôme de Nizar à ses côtés. Il continue à lui parler, comme si rien n’était arrivé. Ces apparitions accompagnent le deuil du survivant, dissocié d’une réalité trop cruelle. Cette présence salvatrice et poétique mise en scène très naturellement permet d’affronter peu à peu une sidération partagée par tout un pays.

L’inaction du pouvoir qui ne réagit pas et l’indécence des médias planent sur le film mais le cœur du drame réside dans la manière dont Achraf fait face à l’impensable. La raison du meurtre de Nizar est débattue : était-il un indic résigné pour les terroristes ou une source d’informations pour les militaires ? Mais elle reste en périphérie de la tragédie et importe peu au final. Face à la cruauté de l’absence, les raisons paraissent dérisoires.

Les enfants rouges se déroule comme un rêve éveillé, ou plutôt un cauchemar réel, dans lequel la victime survivante se raccroche au souvenir du disparu. Ces quelques jours de flottement sont magnifiquement évoqués sans jamais perdre de vue la réalité des faits. Cet équilibre délicat fait du film de Lotfi Achour une œuvre fragile et d’une très grande finesse, tiraillée entre l’insoutenable et un onirisme salvateur.

> Les enfants rouges réalisé par Lotfi Achour, Tunisie – France – Belgique – Pologne – Arabie Saoudite – Qatar, 2024 (1h40)