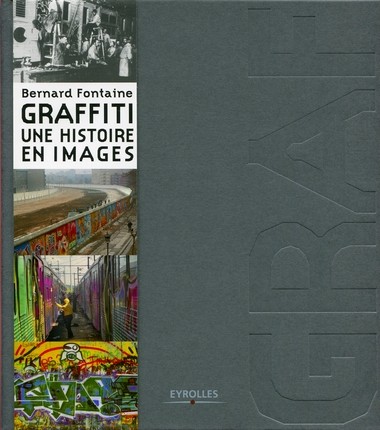

« L’histoire des graffiti sur les murs révèlent la grande Histoire. » C’est pourquoi Bernard Fontaine [fn]Bernard Fontaine est diplômé des beaux-arts et professeur d’arts plastiques. Il a lui-même pratiqué le graffiti[/fn] prend le parti de raconter l’histoire des graffiti à travers les périodes historiques. Parce que, depuis les grottes de Lascaux jusque dans les tunnels du métro, chaque époque a vu grandir ses « graffiteurs », ceux qui ne peuvent pas s’empêcher de laisser une trace, les supporters des équipes de foot tout comme les manifestants révolutionnaires de Mai 68. « En étudiant les grottes de Lascaux, on voit poindre les techniques du pochoir. » Les mêmes que celles utilisées par l’artiste pochoiriste Miss.Tic dans les années 80. Tout au long du livre, Bernard Fontaine définit et sépare des périodes mais insiste : « elles ont toutes un lien entre elles ».

L’écriture et la peinture

Le graffiti ? Pour Bernard Fontaine, il s’agit « de pratiques extérieures qui échappent à la censure, modifient l’environnement visuel du spectateur en utilisant la peinture et l’écriture. »

Et n’allez pas confondre le graffiti avec le street art. Deux chapitres sont consacrés à ce dernier mais pour Bernard Fontaine, « cette discipline est un terme de marchand pour faire vendre de l’art. » Comme si le street art pouvait être, en quelque sorte, le pendant lucratif du graffiti, même s’il englobe beaucoup plus de pratiques.

Le terme graffiti est apparu dans la langue française avec les fouilles de Pompéi au XIXe siècle. Dans la ville italienne, les graffiti sont partout, sur les murs des espaces publics comme sur les cloisons de la sphère privée. Aujourd’hui, ils sont la mémoire de la ville ensevelie.

En français, graffiti est toujours utilisé au pluriel et laisse de côté le graffito masculin de l’italien. L’utilisation du pluriel témoigne aussi de la pluralité de la discipline. Artistique, pratique, pragmatique, politique, propagandiste ou poétique, toutes les raisons sont bonnes pour marquer un mur.

Les 1 000 raisons de graffiter

Et beaucoup d’entres elles se placent en lien direct avec le contexte historique. Une approche didactique qui éloigne le lecteur de l’approche la plus "habituelle", l’approche artistique, et l’emmène là où il ne s’y attend pas. Le graffiti artistique et la démarche des artistes, poétique d’Alain Arias-Misson qui emmène l’écriture dans la rue, ou plastique d’Ernest Pignon-Ernest qui « utilise la ville en tant qu’espace plastique », sont bien sûr abordés dans Graffiti… Tout comme la naissance des writers jusqu’aux tenants contemporains du street art, Banksy ou Invader.

Mais le livre remporte un pari risqué, celui d’être un ouvrage pour les passionnés d’histoire tout comme un recueil pour les amateurs de graffiti. Une rencontre imprévue, mais passionnante.

Les hobos

Ainsi s’intéresse-t-il aux hobos, les vagabonds voyageurs des Etats-Unis. Des travailleurs errant, à la recherche de petits boulots. Sur la route de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’au années 1930, ils traversent les grands espaces américains à bord des trains de marchandises et sont parfois employés à la construction du chemin de fer. A la craie le plus souvent, ils laissent la trace de leur passage aux points d’arrêt. Des pictogrammes laissés là pour informer les autres hobos qui passeront par là, après eux. Les informer sur « l’hospitalité des habitants, les possibilités d’embauche, les pratiques de la police locale… ». La solidarité est de mise tout comme le besoin de passer un savoir.

L’histoire des hobos est liée au train comme l’histoire du graffiti depuis que le rail existe. Dans le grand Ouest américain mais aussi dans la jeune URSS. « Avec Lénine, le train devient un véritable outil de propagande. » L’art se met au service de l’idéologie bolchévique et doit être visible à grande échelle. « La peinture s’émancipe du chevalet pour recouvrir murs, tramways, trains, ou même bateaux. »

Le train pour des graffs mobiles

Retour aux Etats-Unis. Le train devient le support par excellence des writers américains, les graffeurs en France. Ils apparaissent à Philadelphie en 1967, « une poignée d’adolescents s’affranchit des codes claniques de leur gang et développe une forme de graffiti particulière. » Ils ne taguent plus le nom de leur gang pour définir leur territoire mais marquent les murs de la ville entière avec leur propre signature.

Le train se déplace, les graffs doivent être visibles par le plus grand nombre. « A New York, dans les années 70, c’est le moyen de communication entre les writers. Le graffiti reste dans la rue mais en plus se déplace. Le train témoigne de la présence d’un graffeur. » Les signatures sur les trains encouragent la compétition entre eux. Au petit matin, on découvre des wagons recouverts de peinture. Le hip-hop en fait l’un de ses piliers, le writing est de plus en médiatisé. Les lois antigraffiti apparaissent alors et les services de transports dépensent des sommes folles dans le nettoyage des trains. Les autorités veulent endiguer l’effet d’émulation.

En France, le writing "new-yorkais" se développe dans les années 80. Et c’est la même chose. Bernard Fontaine souligne l’ambivalence de la SNCF. Alors qu’un gigantesque procès débute en 2001 contre une soixantaine de personnes appartenant à une dizaine de groupes et dans lequel la SNCF, la RATP, et la ville de Paris sont partie civile, la SNCF commande des œuvres à des graffeurs. Ironique ! « En gros, la SNCF dit non au graff mais oui, à la fresque. » Une ambivalence que les transports publics n’assument pas seuls. On nettoie bien les graffiti des murs pour en acheter d’autres dans les galeries. Même si les nettoyeurs ne sont pas les acheteurs…

Brut, éphémère, le graffiti a réussi à s’imposer comme un art. Un concept balbutiant dans les années 60, initié notamment par la parution de Graffiti, de Brassaï, en 1960, et qui n’est plus remis en question aujourd’hui.

L’outil de fédération et d’éloignement

Writers, hobos, bolchévisme, la preuve est faite que le graffiti fédère. On marque les murs depuis l’ère paléolithique, c’est dire si l’expérience a convaincu ! Ainsi à mesure que le bloc soviétique s’affaiblit, les tags et graffs – le premier est une signature exécutée rapidement, le deuxième est un travail de formes et de couleurs autour des lettres, accompli dans le respect du support – fleurissent sur les flancs du Mur de Berlin. Bernard Fontaine cite l’exemple de Thierry Noir qui avait fait du Mur sa galerie à ciel ouvert : « Au début, les Berlinois ne voyaient pas d’un bon œil les figures enfantines de Thierry Noir sur un tel support. C’est pendant leur réalisation, au pied du Mur, que le peintre a pu établir un dialogue avec les passants. Certaines prirent même les pinceaux en main pour contribuer à l’œuvre monumentale ».

Un même mur peut creuser de profonds clivages avant de témoigner d’une sérénité et d’une liberté retrouvées. Les murs des grandes villes d’Afrique du Sud, avant la fin de l’apartheid, portent des messages de haine, en lettres sombres. Puis, « les slogans durs de l’apartheid, en noir, font place à une explosion de couleurs qui témoignent de l’émergence de la nation arc-en-ciel de Desmond Tutu et de Nelson Mandela. »

Direction aussi l’Irlande du Nord où les murs sont les grands témoins et instruments du conflit entre les loyalistes, protestants fidèles à la couronne d’Angleterre, et les Républicains, catholiques partisans de la réunification. « Les graffiti ne sont plus des signatures et pratiques individuelles. Dans ce cas, ils servent à définir l’identité d’un quartier et son appartenance à l’un des deux camps. » Une pratique loin d’être isolée puisque près de 3 000 murals sont répertoriés à ce jour.

Graver un tronc d’arbre, recouvrir un train des lettres de son nom, détourner en toile de peinture un mur de séparation, transformer une cloison en tract politique, graver une révolution, peindre le fruit de sa chasse sur les parois d’une grotte… Le graffiti, une histoire universelle à lire et à voir dans ce beau livre.

> Graffiti – Une histoire en images, de Bernard Fontaine, Eyrolles, 128 pages.

> Les visuels de cet article ne sont pas tirés de l’ouvrage de Bernard Fontaine, sauf les photos 1, 5 et 7 qui sont présentes dans Graffiti – Une histoire en images.