La langue des revenantes

C’est un cimetière, et des femmes ensevelies y rassemblent ce qu’il reste de leurs corps et, de concert, se relèvent pour réclamer justice. « Nous nous sommes prêtées les unes aux autres et maintenant nous sommes entières. (…). Nous nous vivons et le ciel nous imite, et entre deux hauts-le-cœur nous levons nos visages pour les laver de pluie. (…) ». Ces voix de femmes, sorties d’un caveau, vomissent « sable et gravier » pour retrouver leur consistance. L’écriture s’ancre dans l’imaginaire d’une vengeance mythologique : procession vers le village où « ils » ne se doutent de rien. « Ils », que l’on retrouvera tout au long du recueil : ceux qui ont extorqué, dicté, exigé, jamais nommés. Mais a-t-on seulement besoin de lever le voile de leur anonymat, tant le continuum de violence exercé par le masculin sur le féminin et l’asservissement du corps des femmes est un universel ? « Ils exigeront tes excuses/pour ce qu’ils font/pour ce qu’ils t’ont fait ».

Et elles, qui sont-elles ? Elles sont le souvenir, elles sont la preuve. Ne sont-elles pas de « la fosse commune/de toutes les anciennes proies » dont Florence Rivières nous parle dans un autre poème ? Collectif de mortes-vivantes, elles s’érigent contre l’effacement. La prose poétique, ici d’une rare puissance, devient lieu d’exhumation, où des corps autrefois réduits au silence reprennent voix.

Poétique du corps : mémoire et poison

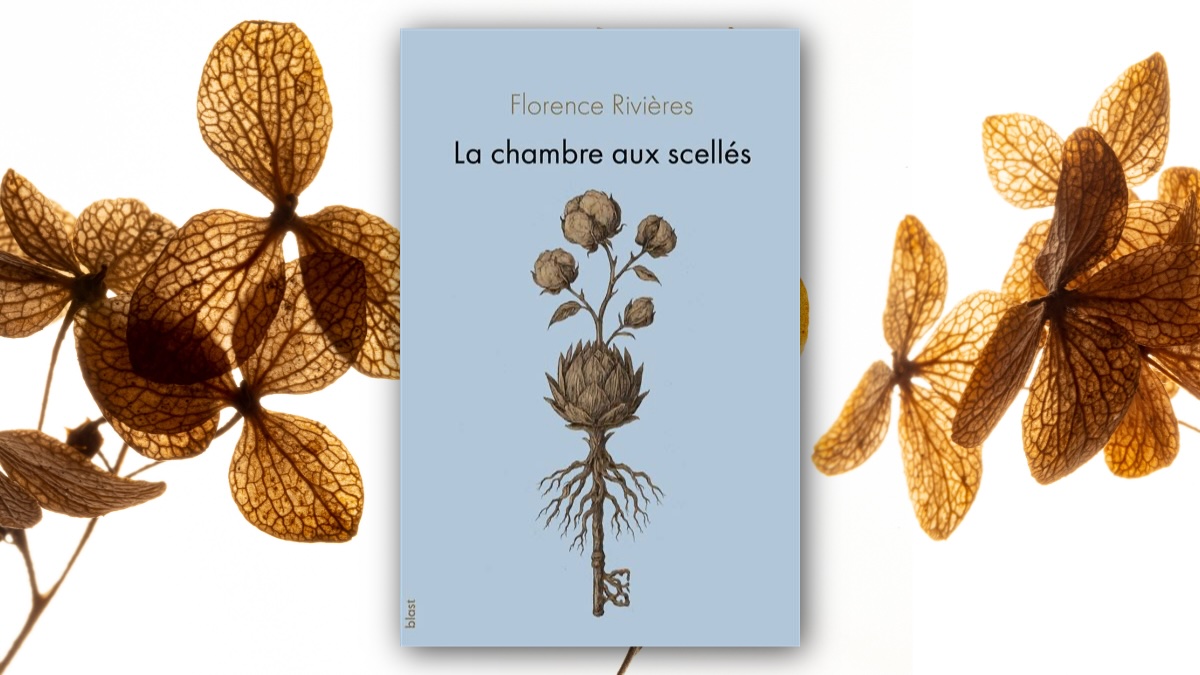

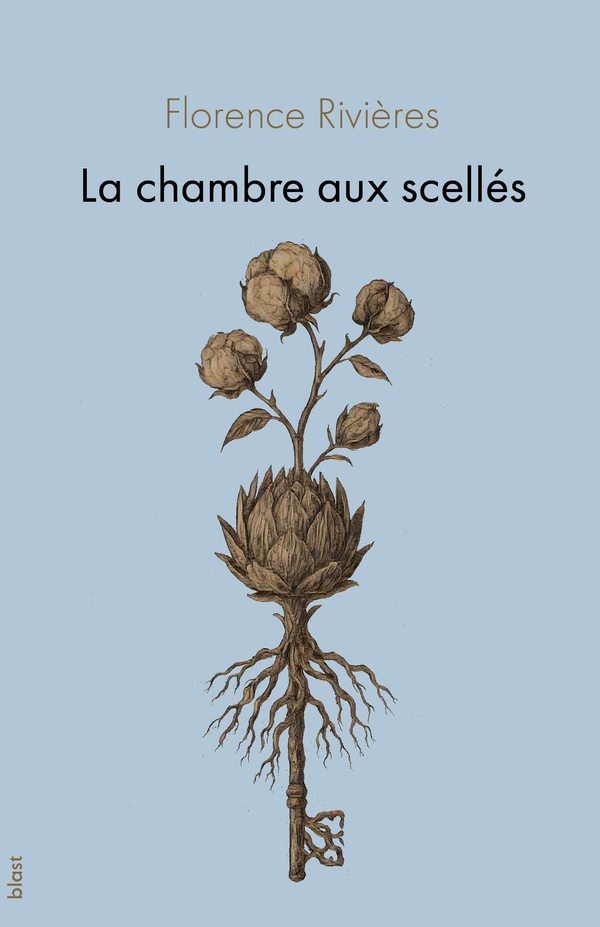

Le texte revendique son caractère elliptique, tirant précisément son intensité de ses manques et de ses silences. La poésie ne vise pas l’explicite, elle suggère, fragmente, ouvre des failles où le lecteur peut ressentir plus qu’il ne comprend. Il faut lire le résumé sur le site de l’éditeur (Blast) pour savoir précisément de quoi La chambre aux scellés retourne : « La chambre aux scellés est un recueil poétique qui explore les creux et les pleins d’une relation abusive et violente marquée par le viol conjugal ». Plus que le parcours judiciaire ponctuant cette traversée, du dépôt de plainte au classement sans suite, c’est la mémoire traumatique et fragmentée qui éclaire le poème.

Le texte est rythmé par les obligations de la judiciarisation : recherche de témoignages, visites aux UMP, jours d’ITT. Les mots, en détricotant les souvenirs dispersés par la violence, en mettent à jour des nouveaux, mais les « épreuves » restent entassées dans le cerveau sans considération des institutions pour ces dernières. Le corps devient cette chambre aux scellés. En disant les viols, Florence Rivières examine tous les abus : familiaux, amicaux, sexuels, de l’enfance à l’âge adulte – car on sait combien les premiers font de nous des cibles plus faciles pour les seconds. »

Mémoire fragmentée, fragmentation. Dans La chambre aux scellés, la cartographie lexicale est essentielle. Les vers brefs matérialisent le souffle coupé, les blancs typographiques deviennent cicatrices, la typographie en éclats incarne la douleur ou la révolte. « Dopamine », « adrénaline », « ocytocine » : des mots éclatés ici et là comme des impacts, rappelant que la violence s’inscrit jusque dans la chimie du corps, brouillant les repères du désir, de la peur et de l’attachement. Des mots dispersés, encodés, qui résonnent comme autant d’ondes de choc — une poétique en parfaite adéquation avec la ligne éditoriale de Blast.

Comment reprendre la mainmise de ce corps traumatisé ? Le poison est là, et il faut l’expulser : « Éjecter le poison de soi » — la scarification apparaît comme ultime tentative de reprendre la main sur son corps. Mais là où la blessure muette inscrit la douleur dans la chair, l’écriture offre un autre chemin : Florence Rivières prolonge le geste de sa BD Tu n’auras pas mon silence, refusant le mutisme qui protège les bourreaux : « car si j’écrivais/mon carnet porterait le poids/de ce que je traverse/et il s’en rappellerait/et tout serait terrible ». Écrire, ici, c’est arracher la voix au silence, transformer la blessure en langage.

Le recueil met en lumière la mainmise du patriarcat sur le corps des femmes : « je ne comprenais pas ta langue/je ne savais pas qu’en homme cis “fuis”/se dit désire-moi »/« je te ferai du mal »/se dit « je t’aime »/« tu m’appartiendras »/se dit « j’ai besoin de toi ». La langue devient prison, dont il s’agit de briser les barreaux. L’écriture inclusive, en retour, l’affranchit du carcan masculin et invente une grammaire de résistance. Ici, la forme fait sens : elle exprime une mémoire fragmentée, un corps contraint, une voix en quête de sa propre langue.

C’est parce que Florence Rivières écrit en vers fragmentés, elliptiques, inclusifs, traversés de blancs et d’éclats lexicaux, que le texte devient une véritable chambre aux scellés : un espace où se conserve la trace des violences, mais aussi où peut commencer la réparation.

Poétique de la survie : fragments de résilience

« Je croyais que tout ce qui était bon/Il l’avait arraché/de moi. »

Si le recueil est traversé par la mémoire des abus, il ouvre aussi la voie d’une guérison fragile. L’apprentissage de soi devient possible dans ce « saut dans le vide de soi-même » : « L’équilibre/qu’il t’a fallu/pour sauter dans le/vide/de toi-même. » Dire le traumatisme, c’est en éprouver la douleur et en faire un outil de résistance. Écrire, c’est aussi déterrer les fantômes, et en payer le prix.

La poésie, fragmentée, bousculée par des flash-back, matérialise cette difficulté de survivre — « C’est difficile de guérir/quand personne ne nous enseigne comment » — mais en affirme aussi la nécessité (vitale) : « Ça valait la peine/de survivre/même si ça t’a coûté/très cher ».

De ce cri de gorge naît aussi l’espérance : « Le chemin que tes yeux/tracent/vers les âmes étrangères/maintenant que tu sais/voir la tienne. » De cette écriture surgit une lente reconstruction, ouverture à l’autre et apprentissage de soi.

La rentrée littéraire 2025 fait la part belle aux féminismes ! Retrouvez nos critiques d’autres titres qui parlent de patriarcat, d’oppression et de résilience :

– Les Fragments d’Hélène de Johanna Luyssen

– Mettre au monde de Cloé Korman

– Le Désir dans la cage de Alissa Wenz

– Nourrices de Séverine Cressan