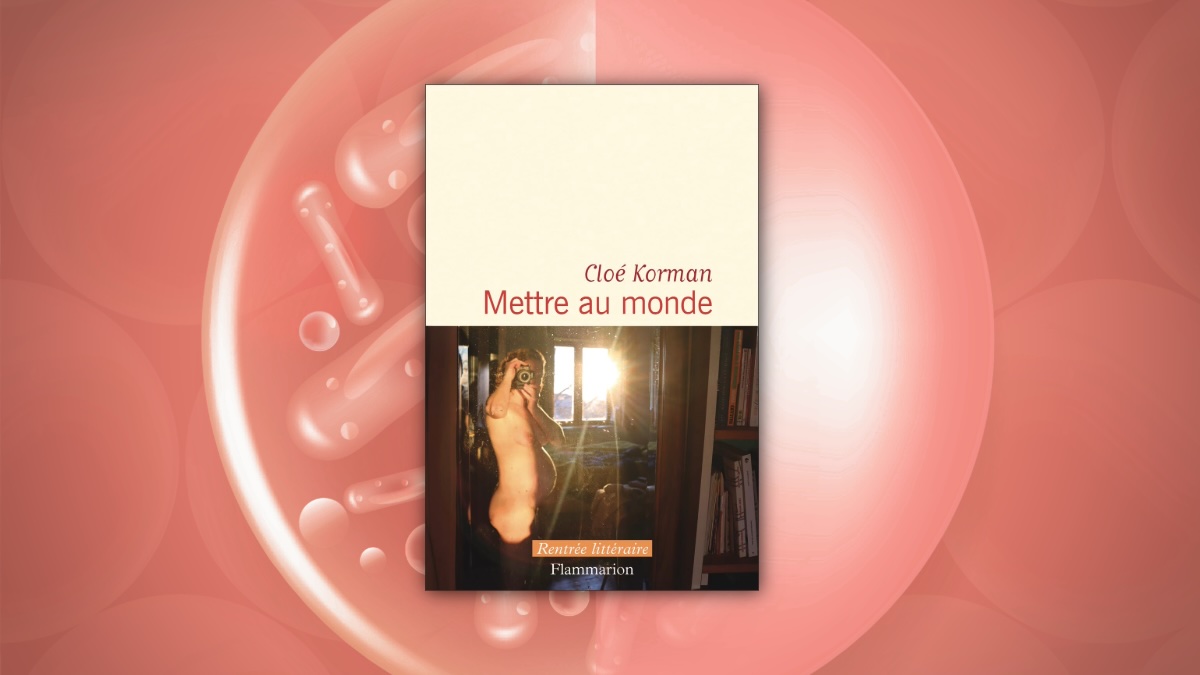

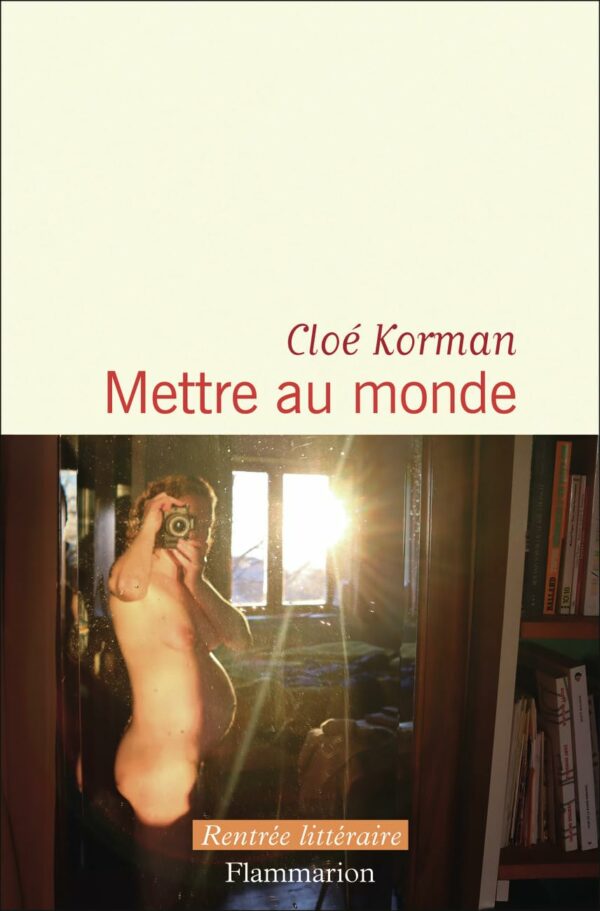

Maternité des Vironnes, station de métro La Courneuve. Une nouvelle fois, Jill précède l’aube. Ses garçons — « arbrisseaux parfaitement déliés et vigoureux dont elle a du mal à croire qu’ils sont sortis un jour de son ventre » — sont gardés par Jeanne, sa mère. Un « astre-mère » sans qui « rien ne tient », surtout pas « ce métier aux horaires impossibles ». Car Mettre au monde, c’est la vocation de Jill, sage-femme dans un hôpital de la banlieue parisienne. La salle de naissance et sa « palpitation sans pareille », la magie sans cesse renouvelée du métier-passion de Jill sont un des axes fondateurs du récit. Cloé Korman y saisit la puissance émotionnelle d’un geste répété mille fois, « les mille et une autres naissances inscrites dans le registre invisible de sa mémoire », mais toujours unique : donner le jour, faire advenir la vie.

Jeanne, son infirmière de mère, rêvait pourtant pour elle d’une autre carrière, et surtout pas celle-ci : « sage-pute », « soubrette gynéco-obstétrique ». Pour Jeanne, Jill, dans sa vie professionnelle et amoureuse, est trop dépendante des autres, et surtout des hommes.

Naître ou ne pas : l’intime politique

En alternance, même ville, même quartier. Marguerite, chercheuse en sciences sociales, femme libre à l’aube de la quarantaine, « goût extatique pour la lecture ». Son corps sûr de lui cueille les amoureux de passage — Karim, son voisin de palier qui tient un restaurant, Sam, « amant saisonnier ». « Ressentir son corps, son mouvement, comme elle l’a toujours fait, avec gratitude, avec joie » : tel est son credo. Marguerite découvre qu’elle est enceinte. Qui est le père ? Qu’importe. Flou agréable, insouciance commode.

Mais la question est autre : cet enfant, faut-il seulement le mettre au monde ? L’irruption de la vie n’est pas toujours un cadeau. « Avoir la liberté de ne pas faire naître » : tel est aussi l’enjeu. Car le roman ne s’en tient pas aux intimités de Jill et Marguerite. Il plonge dans l’histoire et la politique des corps féminins. Des années 1970 — sexualité dite « vagabonde » pour joliment parler de ces femmes qui avaient plusieurs relations — à aujourd’hui, Cloé Korman déroule une fresque où la mémoire intime s’adosse à l’Histoire. « Toutes ces femmes qui demandaient la pilule » face à l’étonnement des hommes : « Quoi, toutes ces femmes qui voulaient faire l’amour sans tomber enceintes ? ».

Transmission, passation : Mettre au monde raconte la chaîne des luttes, les combats du MLF et du MLAC et de leurs figures de proue. La loi Neuwirth, la création du Planning familial et la dépénalisation de l’IVG, nouvelle pierre angulaire dans le droit des femmes à disposer de leurs corps.

L’IVG, bien mal acquis

L’IVG, jamais acquis, toujours à vif : quand une ministre des Droits des femmes – fictive, mais pas si – prétend « libérer la fertilité » au nom de « l’évolution des mœurs », n’est-ce pas là une manière sournoise de remettre en cause l’IVG, s’interrogent Jill et ses consœurs ? La constitutionnalisation de l’IVG, et on quitte la fiction pour l’actualité, interroge : « liberté garantie » et non « droit » — « a-t-on jamais parlé de liberté garantie de voter ? » demande Cloé Korman, soulignant la fragilité persistante d’un acquis que l’on croyait inaliénable.

Jill incarne « la magie sans cesse renouvelée de son métier », tandis que Marguerite prépare un colloque sur le tournant de la loi Veil et dépouille les archives des carrières de sage-femmes. L’une vit au rythme de la chair, l’autre dans la réflexion : deux destins de femmes liés par le même enjeu bartlebien : naître – ou ne pas. Car l’avortement, rappelle Cloé Korman, n’est pas un choix entre la vie et la mort, mais un choix de liberté. Pour les sages femmes spécialement formées à la pratique de l’IVG, permettre « que jamais des enfants ne viennent au monde car personne ne les attend », c’est aussi se faire « agent d’inexistence ». C’est refuser que des générations d’enfants non-désirés — naguère « recrutés sur des navires, dans des manufactures, dans des bordels » — soient condamnés à l’exploitation.

Une résonance forte avec Le fin chemin des anges de Simon Johannin – lire notre critique : « Merveilleuse époque où la main-d’œuvre pas chère pouvait être cultivée de telle façon. »

Marguerite, « femme libre », assume ses amants et son désir, mais Korman rappelle que « le désir et les enfants ne se rencontrent pas forcément ». Et les hommes ? Eux qui ont « un rapport quasiment végétal à la reproduction », « du pollen au vent », portent depuis des millénaires le pouvoir de féconder sans en assumer le poids, laissant aux femmes le fardeau des grossesses non désirées, des corps contraints et des existences bouleversées. Dans le même temps, le patriarcat a transformé cette asymétrie biologique en instrument de domination, érigeant la légèreté masculine en privilège et la contrainte féminine en destin.

Sans la pilule, sans l’avortement, Jill et Marguerite auraient-elles seulement pu exister telles qu’elles sont ? Et si Jill devenait, enfin, plus pute que sage — pute dans le sens où elle serait enfin affranchie des hommes, « être pute, une ablation nette et précise des sentiments par rapport au sexe » — aurait-elle « moins de désillusion » ?

Reste la beauté d’un nouveau-né, « sa peau lisse et ses yeux, sa bouche, ses poings fermés la rendent fraîche et solide dans son sommeil comme un galet de rivière, inaltérable ». Une image qui dit à la fois la force et la fragilité, le miracle et le risque, la chair et l’histoire. Une ode aux premiers instants de vie, si forts, et à la maternité qui se fait miracle, risque et territoire de lutte pour le féminin (à lire également, l’excellent Nourrices de Séverine Cressan – lire notre critique).

Chez Cloé Korman, il faut que le langage du corps se fasse entendre. Son style conjugue la rigueur documentaire et la sensibilité poétique : nourri d’archives, de lieux, de recherches précises, il se transforme en récit charnel, presque organique. Une approche documentaire parfois morcelée, voire décousue, mais qui donne au texte sa densité et son rythme. Roman-enquête, certes, mais incarné jusqu’au bout des doigts. Elle a une façon de regarder les petites choses — un geste, une respiration, une atmosphère — qui fait de son écriture une langue sensorielle, intime, vibrante, incarnée.