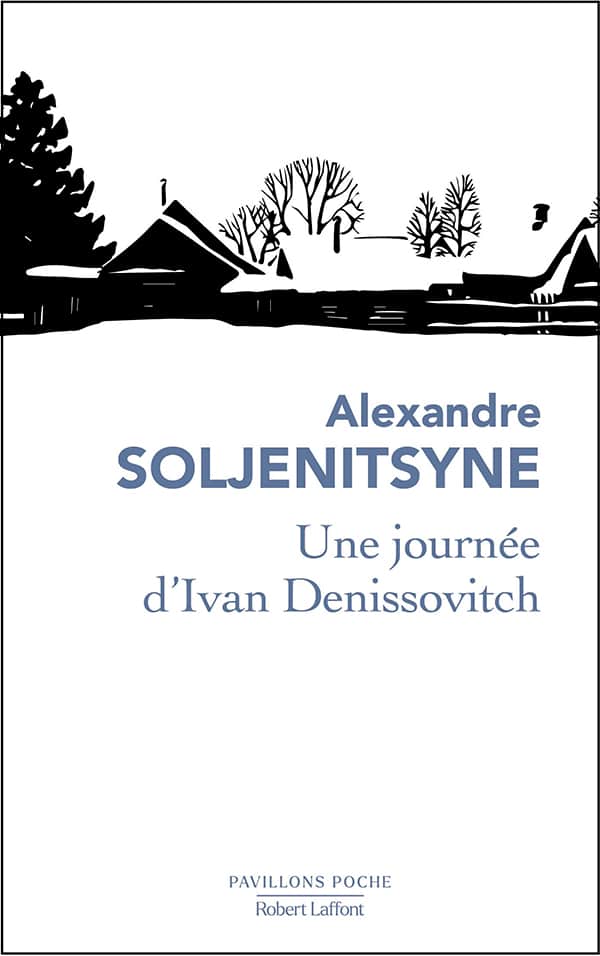

Une journée pour tout dire

Le pari du grand Soljénitsyne est simple : raconter une seule journée ordinaire dans un camp soviétique. Ici pas de grand récit héroïque, de révolte spectaculaire : juste la survie. Dans ce dépouillement, chaque geste devient un acte de résistance : cacher un morceau de pain, trouver un outil pour travailler un peu mieux, prier sans être vu. Ivan Denissovitch Choukhov n’est pas un héros politique, mais un homme simple, qui lutte pour préserver une parcelle de dignité. C’est une philosophie de la résistance silencieuse, d’autant plus bouleversante qu’elle ne se revendique nullement.

Le scandale d’un texte

Quand le roman paraît en 1962 dans la revue Novy Mir, l’Union soviétique tremble. Pour la première fois, un écrivain décrit de l’intérieur la vie concentrationnaire sous Staline, avec l’autorisation du pouvoir — brève parenthèse de dégel sous Khrouchtchev. Le monde découvre ce que signifiait vraiment « travaux forcés » : la faim, la peur, la bureaucratie démente. Le choc est politique, mais aussi littéraire : car la langue de Soljénitsyne est vive, précise, sans pathos. Elle dit, sans élan dramatique, l’horreur dans toute sa nudité crue. Soljénitsyne invente un réalisme nouveau : documentaire et poétique tout à la fois, porté par une ironie feutrée et une compassion contenue.

Une forme radicale, d’une modernité rare

L’unité de temps — une journée — donne au texte une tension d’horloge : tout y est compté, chaque minute a sa valeur. La narration, presque neutre, épouse la fatigue du corps, la lenteur du froid, le regard du détenu sur le monde. Ce minimalisme narratif transforme l’expérience du camp en matière sensorielle : on y ressent la morsure de la faim, le froid qui glace les os, la lourdeur de la pierre. C’est un roman sans lyrisme, mais d’une grande intensité lyrique : une contradiction que seuls les très grands écrivains savent tenir.

Un miroir du monde contemporain

Si Robert Laffont fait le pari de republier, en édition collector, cette pièce maîtresse de l’œuvre de Soljénitsyne, c’est qu’elle résonne étrangement avec notre époque. Ce qu’il dénonce — l’arbitraire de l’État, la déshumanisation bureaucratique, la violence technocratique — n’a, hélas, rien perdu de son actualité. Les camps de migrants, les prisons politiques, la surveillance de masse : autant de déclinaisons contemporaines de ce que Soljénitsyne appelait le « monde hors la vie ». Plus qu’un texte sur le Goulag, Une journée d’Ivan Denissovitch est une parabole universelle de la condition humaine en état de contrainte, un avertissement lancé à tous les temps où l’individu se trouve broyé par la machine idéologique.

Une journée d’Ivan Denissovitch, un livre qui se relit non pour se souvenir du passé, mais pour interroger le présent : comment rester humain ? Comment continuer à parler dans un monde qui ne veut plus entendre ? La littérature — quand elle est vraie — n’adoucit pas le monde : elle le rend plus lucide.