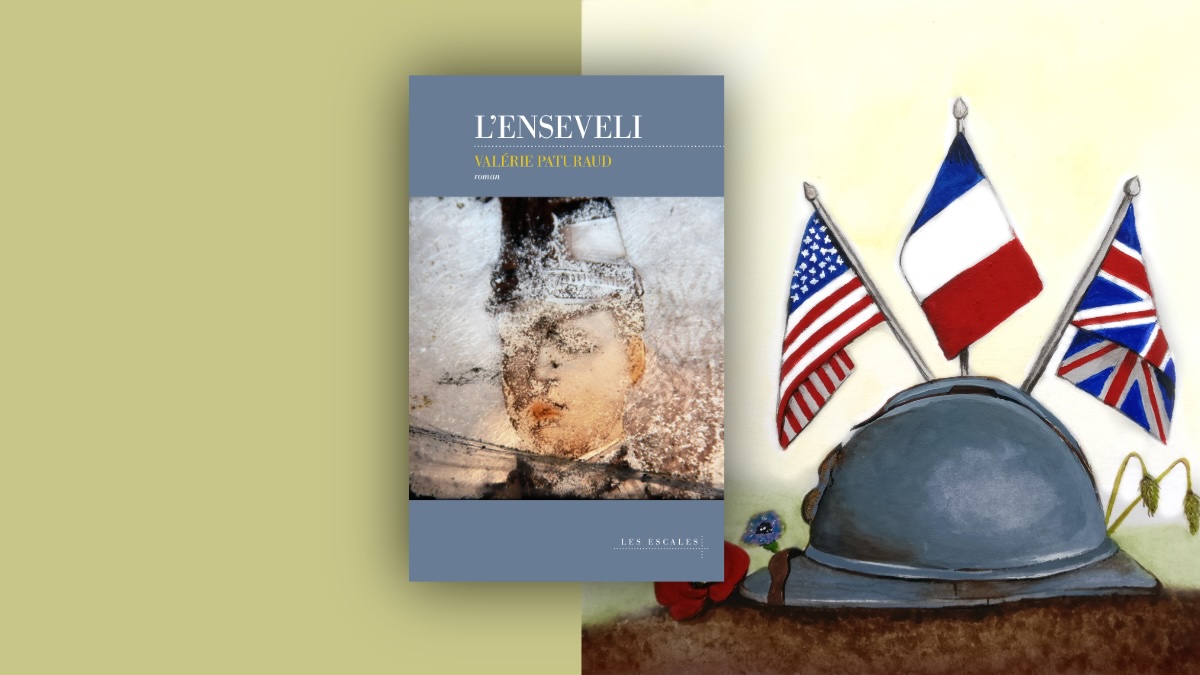

On leur avait promis, seriné : la guerre serait courte. Un été de sacrifices, et tout rentrerait dans l’ordre. On serait « à Berlin avant la Noël ». Campagne éclair, victoire presque acquise ; en somme, des vacances forcées. On revêt le pantalon garance, la capote bleu foncé et le képi assorti. Une mythologie patriotique qui courra tout au long de la Grande guerre : « Les obus des Boches qui éclatent mollement, sans force », font des blessures « aseptisée(s) et facile(s) à soigner », disent les journaux. Derrière la propagande victorieuse, l’impensable : une guerre de glaise grasse, de boue liquide, de tranchées et de ruines, qui engloutira quatre années entières et des millions de vies. Cette histoire, la nôtre, on la connaît. Mais Valérie Paturaud nous la restitue à hauteur d’homme, dans la chair d’Abel et d’Adrien, au ras de la boue, au bord du lit d’hôpital, là où les grandes fresques militaires s’effacent pour laisser place à l’intime, à la fraternité, à la survie. C’est cette focalisation sur l’humain, dans ce qu’il a de plus vulnérable et de plus tenace, qui fait la force singulière de L’Enseveli.

Les tranchées, lieux de l’immuable fraternité

Pour Abel, jeune ouvrier syndicaliste, et ses camarades de malheur, chaque jour, c’est l’enfer des tranchées, l’éclat des obus et le sifflement la mitraille. Après le déluge, la déroute, puis le silence, assourdissant, ce silence « qui tamponne à l’intérieur ». Abel cavalcade, butte sur un corps, gueule, saisit un bras. « Le gars ne bougeait plus. Le corps enseveli, comme bordé par une épaisse couverture. (…) La tronche en charpie sur tout un côté. » Avec l’Emile, il s’emploie à le tirer de là. Black out. Abel se réveille à l’hôpital de campagne, cheville fracturée et cuisse déchirée par un éclat d’obus, « incapable de tenir debout, puant le camphre et l’iode ». La guerre a fait son sale boulot. Alors Abel a désormais « le temps de passer en revue son nouveau pays », « un monde miniature (…) fait d’impotents, de vivants à moitié morts ». Des blessés, des types en morceaux, il y en a pour tous les goûts : celui qui se cache sous ses draps, espérant « faire oublier l’infecte odeur de sa cuisse qui pourrit d’un phlegmon », « le gars en face » qui « regarde le vide laissé par ses deux mains emportées. », les « p’tiots »emportés sous un drap blanc, qui ne danseront plus jamais. Paturaud dit le quotidien, les soins éprouvants, le dévouement des infirmières, dont l’inénarrable Mlle Levert, les opérations à tour de bras. « La blouse du toubib te recrachait à la gueule son boulot de la semaine, les tripes des autres. » Pendant cette guerre, la chirurgie réparatrice fera des bons prodigieux, avec ces vedettes qui « réparaient des gars que les toubibs du fronts dégueulent rien qu’à les regarder ».

Par un incroyable hasard, on installe aux côtés du convalescent Abel un blessé de la face, qu’il reconnaît à sa chevalière : c’est celui qu’il a sauvé ! Adrien, médecin des tranchées, est désormais « gueule cassée ». Abel se tait. Il ne dira pas à Adrien qu’il lui a sauvé la vie. C’est dans ce silence que naît leur amitié. Le major ne peut pas parler, alors il écrit. Abel n’est pas un grand lettré, alors il raconte. Ensemble, ils revisitent leurs enfances, si différentes : l’un, « né de gens de peu, de gens courbés », garnement insolent et cruel à la colère sourde « qui avait poussé comme le chiendent ». L’autre, médecin promis à une vie bourgeoise, marié à Mathilde père d’Anna. Lesquelles, pleines d’espoir, attendent de ses nouvelles. Rien ne les destinait à s’attacher l’un à l’autre, si ce n’est une fraternité unique et infrangible, née de l’enfer des tranchées.

Pour Adrien, il y a la sortie et la vie d’après, « la vie de travers qui continue ». Le temps de retrouver sa famille. Réapprendre à vivre dans l’insolente normalité, avec une « gueule cassée ». Mais qu’est devenu Abel ?

De Céline à Lafon, la singularité Paturaud

Dans l‘Enseveli, l’écriture de Valérie Paturaud a des accents du Guerre de Céline, par sa gouaille, son sens du rythme heurté, son mélange de trivial et de poétique. On songe aussi à Marie-Hélène Lafon – lire notre critique de son livre Vie de Gilles – dans l’attention portée aux origines sociales, aux paysages intérieurs, à l’automne des terres quittées. Avant la guerre, Abel a laissé derrière lui « l’automne de sa terre », un père ouvrier, une mère, Antoine le frère trop rêveur, et Céleste, la petite sœur à « l’odeur d’herbe à chardons ».

Ce qui frappe, c’est la justesse avec laquelle Valérie Paturaud parle des traumatismes psychologiques, des gueules cassées et de la survie au quotidien. Derrière l’horreur, reste cette fraternité inattendue entre un médecin et un ouvrier, deux mondes opposés réunis dans la chair mutilée de la guerre. L’Enseveli dit l’indicible, mais laisse percer une lumière — celle d’une amitié née dans la nuit des tranchées.