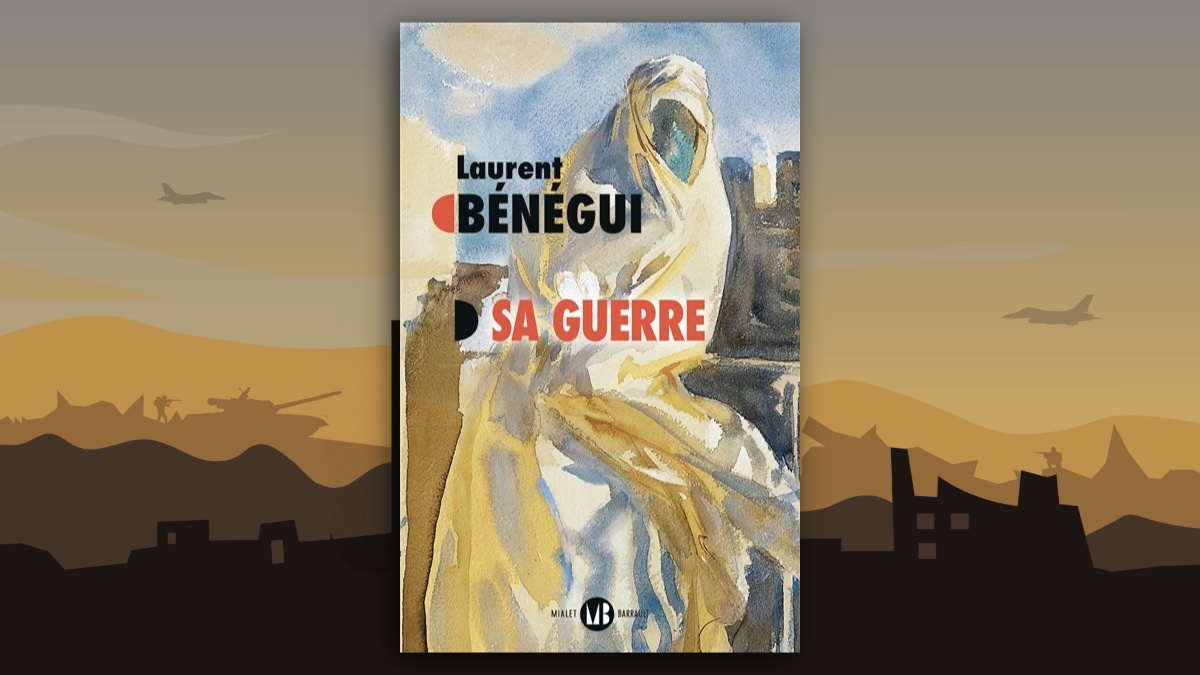

13 avril 2015, Paris. Manon a prévenu sa mère par SMS : ce soir, elle révise le bac blanc chez son amie Lucie. Mais Manon ne rentrera pas. Hélène Dompierre, cardiologue réputée, affronte le jour suivant l’angoisse chevillée au corps. Lucie finit par avouer : Manon a rencontré un garçon à Tunis. Il s’appelle Ayoub Zaouche. Depuis, les téléphones sonnent dans le vide. Hélène doit se rendre à l’évidence : sa fille a disparu.

Commence alors une quête longue de neuf ans, menée au péril de sa santé mentale et physique. Sa Guerre. Une mère seule, rongée par la culpabilité de n’avoir pu empêcher le départ de son enfant vers la Syrie, prête à tous les périls et les inconséquences pour la retrouver.

Au fil des chapitres, on suit les voyages d’Hélène en Turquie, ses contacts avec les services de renseignement, ses espoirs vite balayés par les annonces de frappes sur Mossoul. On devine Manon par éclats, fragments et bribes d’informations, sans jamais disposer d’un véritable portrait : l’héroïne, ici, reste la mère.

« Les réseaux sociaux (…) rendaient le djihad accessible à des jeunes en rupture avec la société et leur offraient la perspective d’une identité retrouvée »

Le roman s’inscrit dans un contexte brûlant : les attentats de 2015 et 2016, les débats français sur le rapatriement des femmes et des enfants de djihadistes, les opérations militaires en Syrie et en Irak. Bénégui restitue avec minutie la progression de Daech et de la coalition internationale, n’hésitant pas à tisser des parallèles jusqu’au Covid, à la guerre en Ukraine ou aux attaques du Hamas en 2023. On sent là deux années de recherches patientes, un réel souci de vulgarisation et de clarté dans l’exposition des faits.

« Une même avidité dominatrice sans limites, déguisée en prétendue croisade idéologique »

Mais cette précision documentaire a un revers. Le texte se laisse parfois emporter par des envolées géopolitiques qui sonnent plus comme un éditorial que comme la voix d’une mère esseulée. À trop vouloir hausser l’intime jusqu’à l’analyse du monde, l’émotion se dilue dans la démonstration. Ces réflexions prêtées à Hélène — parfois quasi universitaires — fragilisent la justesse de son désarroi et créent un décalage avec la vraisemblance psychologique du personnage.

Il n’empêche : en mêlant la grande Histoire et l’histoire intime, Laurent Bénégui prend le risque d’un exercice périlleux — celui de romancer un présent encore brûlant. Malgré quelques excès discursifs, Sa guerre éclaire avec force la douleur sourde des mères privées de leurs enfants, et rappelle combien les lignes de fracture entre intime et politique demeurent poreuses.