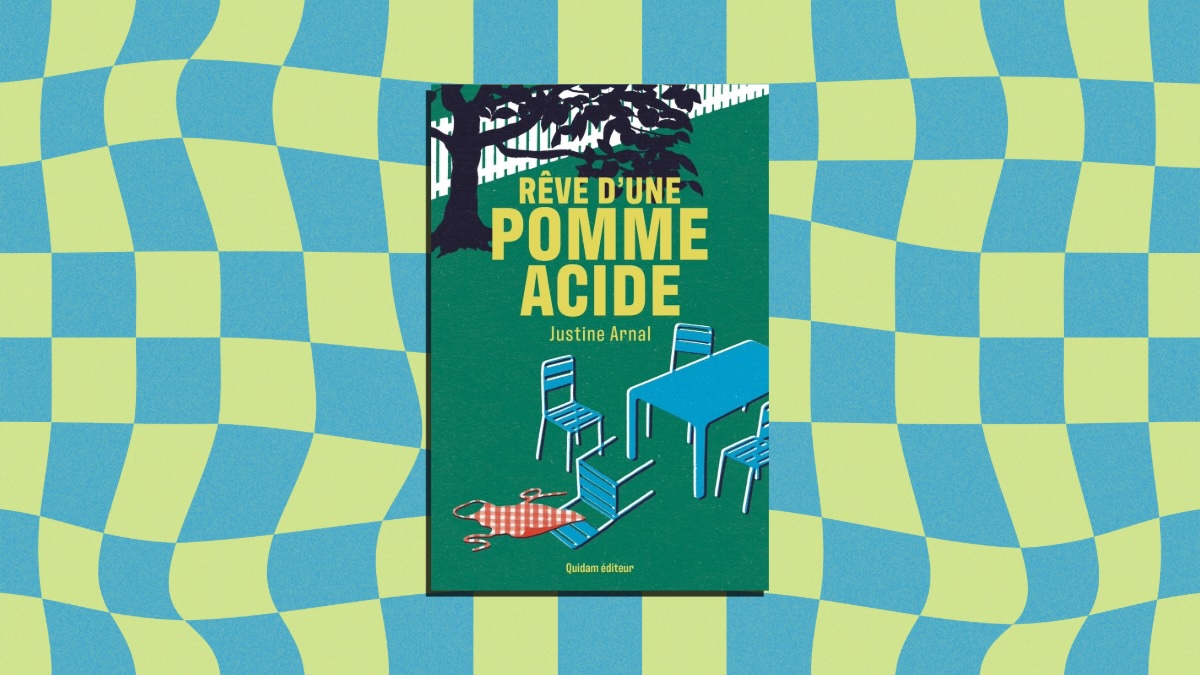

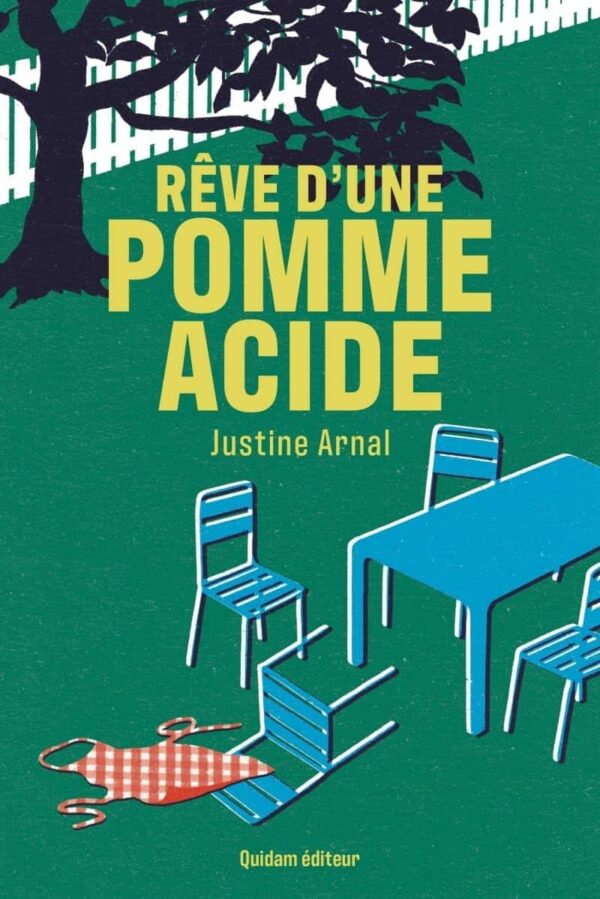

L’héritage des larmes

Les mains dans la vaisselle, Élisabeth Witz regarde la nuit tomber. Un mari aveugle à sa présence, qui monopolise la télévision, une famille enfermée dans les silences, un jardin triste où ses trois filles ne font jamais rien des petites tâches qu’elle leur demande. Élisabeth Witz, déconsidérée, usée par la vie domestique, qui aimerait tant nourrir sa famille avec « une petite pilule toute prête » s’est résignée. Dans la chambre rouge, elle s’endormira immédiatement. Cela fait si longtemps qu’elle préfère le sommeil à tout.

Car « Tout a déjà eu lieu. Rien de nouveau n’arrivera dans ce qui aura encore lieu. Demain, dimanche. » Le 22 avril 2007, jour du premier tour de l’élection présidentielle, elle partira au petit matin comme ces bêtes qui se planquent pour mourir.

Une famille. Plusieurs générations de larmes et de calculs. Des femmes pleurent et s’en remettent aux médicaments.

Fresque chorale, Rêve d’une pomme acide déploie, à travers les rêves avortés d’Élisabeth Witz, les existences ordinaires et invisibles de toute une lignée de femmes, broyées par une mécanique domestique implacable, briseuse de désirs, où fatigue, colère rentrée et tristesse enfouie se transmettent comme un héritage empoisonné. L’aînée, enfant discrète, observe, suivant « le cours du chagrin qui se jetait dans sa mère », consignant « la perte, à même la peau, du mouvement du désir ». Dans les silences délétères, elle devine frustrations, névroses et gâchis.

Trivialité du chiffre, mécanique du silence

Et les hommes ? Ils comptent, « aimantés par les chiffres. » Prosaïques, matérialistes, dénués d’empathie, ils se tiennent du côté du calcul, de la propriété, de la pingrerie. « Éric Richard autorise, contraint ou empêche. C’est l’homme. C’est le père. ». Le texte est émaillé de petites saynètes, où leur rudesse se loge dans la trivialité, à la limite de l’absurde. Le grand-père Witz, obsédé par l’épargne, plie les feuilles de papier toilette en quatre pour éviter le gaspillage. Aimée, la grand-tante, admise en urgence au bloc pour accoucher, voit son mari lui demander si elle a « un couteau, pour achever le chevreuil qui s’est jeté sur sa voiture et qu’il a mis dans le coffre ».

Il faut tant de temps pour voir l’enfermement de la famille. Comment le corps s’est habitué à la cellule. Et tout ce que l’on est prêt à faire et supporter pour ne pas en sortir.

L’amnésie domestique vient parachever cette distribution peu enviable des rôles, illustrant l’usure définitive du couple et la vacuité d’une vie familiale réduite à sa mécanique. Les conflits n’ont plus de mémoire, les blessures n’ont plus de langage : « Ils parlent, menacent, crient — et, quelques minutes plus tard, l’amnésie gagne, la légèreté revient. » Le déni, « ce monstre dont raffolent les familles », finit de compléter ce désastre, et ce sont encore les femmes, qui s’épuisent à effacer toute trace : « Certaines passaient le plus clair de leur temps à faire disparaître tout signe de vie — ne tolérant aucun désordre, aucune salissure. Toute trace se devait d’être aussitôt effacée. » Les enfants sont les témoins silencieux, victimes des non-dits des adultes : « L’enfance sait toujours, et elle ne comprend rien. »

Acidité alsacienne

La force de Justine Arnal est d’allier une prose douce mais acide, amère comme la Natti, cette pomme alsacienne pas si mignonne qui, peut-être, donne son titre au roman. Car Rêve d’une pomme acide s’ancre dans une terre frontalière, entre Alsace et Lorraine, et fait la part belle aux dialectes éponymes.

Cette âpreté toute locale se retrouve dans l’écriture elle-même, permettant de capter, au plus juste, l’« infra-ordinaire » : gestes, rituels, petites abdications, peur de l’avenir, du délitement . « Elle craint tant de choses. Elle passe beaucoup de temps à ça : faire en sorte que les choses ne se dégradent pas. Limiter l’usure. »

Ici et là, l’écriture bifurque soudain, s’ouvrant à la poésie, fissurant la chape de plomb :

« L’enfance pleine d’après-midis endormies, de parties de nain jaune et de velouté d’asperges en sachet, j’en ai encore la bouche pleine. »

« Il ne suffit pas que le jour se lève pour que la nuit s’en aille — je sais. »

L’acidité perce aussi dans l’humour noir : « Notre père, qui êtes aux cieux sous nos semelles et dans nos poches, pardonne-nous nos dépenses. »

Ma mère était tout cela ; tout cela est trop, tout cela peut, si peu de ce qu’elle était, c’est simplement ce que je sais.

La mort, et le suicide, sont-ils l’horizon fatal d’une vie trop normée ? « Tenter de dire la façon dont cela s’est imposé à elle… Comment elle est subitement passée de l’aveuglement au dessillement. » Comme une évidence : « Une vie passée à essayer de se conformer à une vie normée peut nous détruire. »

À dix-sept ans/ je ne savais rien mais j’étais prête/ à faire n’importe quoi/pour détruire/n’importe comment et à n’importe quel prix/ l’ignorance, la bêtise/ et l’ennui/ de l’enfance exsangue, recluse et alitée

Et pourtant, une brèche subsiste : l’étudiante qui part, qui entrevoit « qu’il existe autre chose. Là-bas, dans la grande ville, oui, il y a tant d’autres formes de vie ». L’ailleurs, fil si ténu. C’est alors qu’apparaît Kafka, convoqué par l’autrice comme une clé : « Moi non plus, je n’ai pas su trouver l’aliment qui me plaise. » Ici comme chez le jeûneur, il ne s’agit pas d’un manque matériel mais d’une faim plus profonde : faim de désir, d’attention, de liberté.