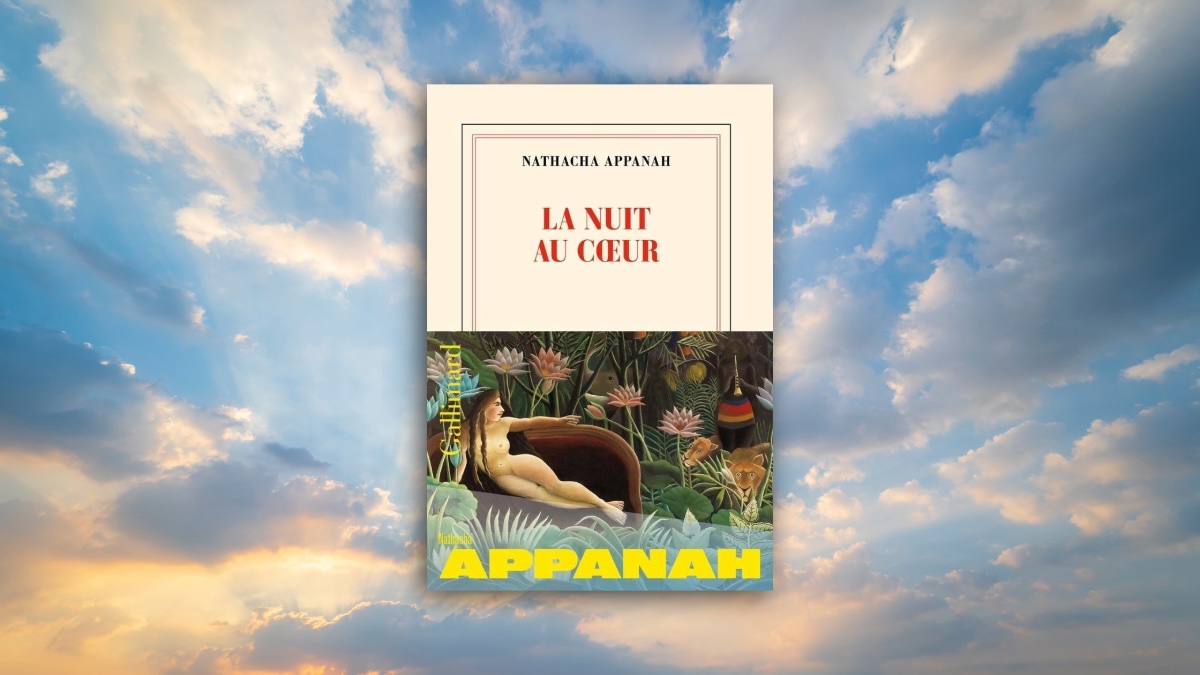

Filles, mères, amoureuses, victimes de féminicides

Je crois que c’étaient les nuits sans sommeil, je crois que c’était une terreur fichée profondément en moi, celle de la nuit précédente et de toutes les autres nuits, je crois que c’était la conviction d’avoir échappé à cette chose dont on ne revient pas. Je dois me forcer à écrire le mot « mort », ici. D’avoir échappé à la mort.

Quand elle apprend la mort atroce de Chahinez Daoud, brûlée vive par son mari près de Bordeaux en 2021, Appanah comprend qu’elle ne pourra plus étouffer les fantômes de son passé. Cette affaire ranime aussi la mémoire d’Emma, sa cousine, tuée en 2000 à l’île Maurice, et fait remonter les six années passées auprès d’un premier amour violent, dans les années 1990, une nuit qui a bien failli lui être fatale. La nuit au cœur, ce sont trois histoires de femmes sous emprise — dont la sienne — qui se solderont par deux féminicides. Une plongée ténébreuse au cœur de la sauvagerie ordinaire.

Son rire : « un son de joie pure qui fait ensuite plein de bulles en cascade. »

Chahinez, Emma : elles furent filles, mères, amoureuses. Appanah ravive les identités de celles dont elle restitue le rire, le vécu. Il faut rendre le détail, la joie, la fatigue, afin que la mort ne soit pas la seule chose dont elles soient faites.

Dans l’histoire de Chahinez, elle rend aussi compte des limites du pouvoir judiciaire. L’emprise, la lenteur des procédures, l’inertie des institutions : tout cela compose une mécanique tragique à l’issue fatale. Elle montre la chaîne des responsabilités — défaillances judiciaires, carences des services sociaux, policiers distraits ou peu concernés — qui précipitent la tragédie.

Par pudeur, Appanah taira une partie de sa propre histoire. Par manque d’éléments, celle d’Emma reste plus elliptique ; celle de Chahinez, longue et détaillée, prend aux tripes.

La mécanique de l’emprise

À chaque fois j’abandonnais le peu de détermination qui me restait… jusqu’à me persuader qu’en réalité je n’étais pas bonne juge de ma propre vie, que je ne pouvais pas prendre mes propres décisions, que je n’étais bonne qu’à être sa compagne, qu’en réalité je ne pouvais exister que dans ce monde-là, un monde toxique et tordu, habité de lui et de moi, de son génie violent, de son emprise et de mon asservissement.

Appanah démonte l’idée reçue selon laquelle il suffirait de partir. L’emprise ne se laisse pas réduire à la logique du bon sens : il faut l’avoir vécue pour sentir combien elle est plus forte que la raison. Elle commence par de petites humiliations affectives, des promesses excessives, un romantisme qui bascule en menace. On oscille : récompenses, punitions, promesses, colères abyssales, silences assourdissants. Peu à peu, la vigilance permanente et l’érosion de l’estime de soi modèlent une prison intime. « Ce sont des mots que j’ai déjà mille fois avalés et ce soir ils finiront par m’étouffer… Non, je dois les recevoir comme je les ai reçus la première fois, comme des coups. » Le quotidien devient émotionnellement épuisant. Jusqu’au moment où l’on réalise qu’on ne pourra pas endurer cela un jour de plus.

Le féminicide conjugal apparaît ici dans toute son implacabilité : quand l’amour se mue en condamnation à mort, la banalité du quotidien devient tragédie. C’est cette mécanique qu’Appanah dissèque avec une implacable précision.

L’écriture comme survie

L’année de mes 17 ans, je suis tombée dans un trou. J’ai glissé lentement, tout doucement sans vraiment m’en rendre compte.

Si je pouvais remonter le temps… même si je respire encore, si je ne suis pas morte… je ne peux oublier ce trou.

Comment transformer la douleur en littérature ? Comment nommer l’horreur sans l’instrumentaliser ? Appanah répond en faisant de l’écriture un chemin de survie : écrire pour ne pas oublier, écrire pour faire parler les morts, écrire pour tendre une main à celles qui restent. Elle confie : « La littérature exerce sur moi un pouvoir immense et c’est ici ma faiblesse, c’est ici mon secret. »

Appanah adopte un double geste narratif, mêlant mémoire et écriture, enquête et confession. Pour Emma et Chahinez, elle mène une enquête journalistique minutieuse, soucieuse d’éviter le voyeurisme. Son propre vécu est rendu par une langue plus âpre, presque littéraire, où la violence se cristallise — notamment dans une scène de poursuite toute en phrases brèves, saccadées, qui font sentir la panique et la privation d’air.

Faut-il vraiment débattre du « rang littéraire » de La nuit au cœur ?

C’est bien l’écriture de Nathacha Appanah — inquiète et précise, sinueuse (trop ?) et implacable — qui porte ce texte vers le rang d’œuvre. On sent, dans la méticulosité quasi journalistique de ses reconstitutions, combien elle a remonté le fil de ces vies brisées. Cette attention aux faits ne dessèche jamais la langue ; au contraire, elle la nourrit.

Chaque texte consacré aux violences conjugales est d’une nécessité impérieuse. L’urgence du sujet commande au livre sa force civile autant que littéraire. Le débat sur le « rang » est stérile, indécent : il repose sur l’idée que seuls les grands textes auraient droit de se saisir du grave. Or, la littérature n’est pas un label, mais une tension entre l’expérience et la langue qui la dit.

Appanah brouille les frontières : elle enquête, elle confesse, elle écrit. Ce mélange n’affaiblit pas le propos — il l’ancre. Plutôt que de polémiquer, demandons-nous : qu’est-ce que ce texte fait à la langue, à la mémoire, au lecteur ? Là se joue la valeur littéraire — non comme coquetterie critique, mais comme capacité à transmuter l’indicible en expérience partagée.

La nuit au cœur est l’un des livres les plus justes et profonds que nous ayons lus sur le féminicide. Appanah y est à la fois victime — de son « soleil noir » — et porte-parole des femmes condamnées au silence. Sa douleur aurait pu écraser les autres voix ; elle préfère la confier au partage, afin d’en faire un regard collectif.