Du 17 avril au 12 octobre 2025, le Musée Maillol accueille « Robert Doisneau. Instants Donnés », une exposition exceptionnelle et foisonnante. Orchestrée par les filles du photographe, Annette Doisneau et Francine Deroudille, qui veillent sur l’œuvre paternelle depuis l’Atelier Doisneau, ce parcours réunit 400 photographies tirées d’une archive de plus de 450 000 images. Plus qu’un hommage, il s’agit d’une immersion dans un regard, une philosophie de vie.

Doisneau, une œuvre foisonnante, une humanité à l’état brut

Avec 158 expositions depuis la mort de Doisneau en 1994, la tentation était grande de penser avoir engrangé la substantifique moelle de son travail artistique. Dépassant la simple rétrospective, Instants donnés propose une relecture élargie et parfois inattendue de son œuvre, en révélant plusieurs facettes méconnues. Doisneau, bien au-delà du « Baiser de l’Hôtel de Ville » : les commissaires ont pris soin de déployer la pluralité de l’œuvre : enfance, artistes, banlieues, bistrots, atelier, monde ouvrier, publicités, photographie sociale et scènes du quotidien… Un prisme kaléidoscopique, où la poésie est tour à tour englobée ou engloutie par le réalisme.

Doisneau est souvent associé au courant humaniste. Lui s’en méfiait, comme de toute tentative de théorisation. Pourtant, ce regard bienveillant, curieux, drôle et parfois grave sur ses contemporains colle parfaitement à la définition du réalisme poétique. Il aimait « observer la vie avec une patience de pêcheur à la ligne », sans hiérarchie entre les puissants et les misérables.

« Regardez-le. Débarqué à Paris, il découvre d’abord la banlieue et sa misère, le cœur lourd. Puis passe chez les gens du monde, le cœur révolté par leur vanité et leur ridicule. Et il s’en va enregistrer le travail et l’usine, et il en revient ragaillardi. Les types sont bien vivants et révolutionnaires. » Blaise Cendrars, 1956

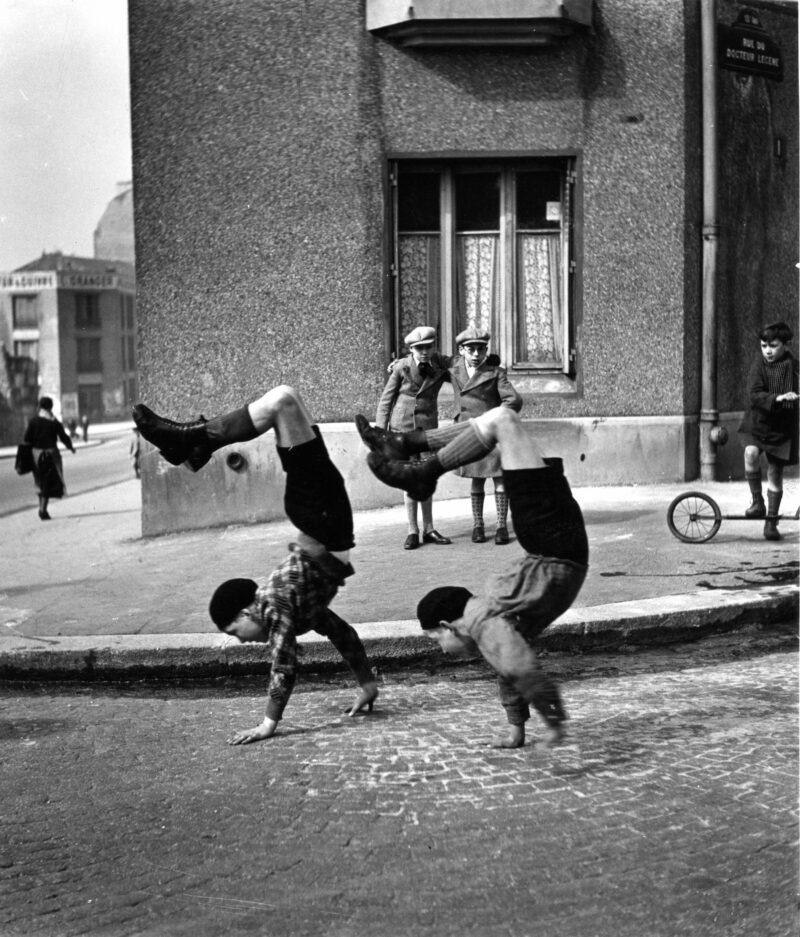

L’enfance comme point d’entrée

Doisneau photographiait les enfants, les prostituées, les ouvriers de Renault, les mineurs de Lens, les mondaines de Vogue ou les artistes dans leurs ateliers, avec la même curiosité sincère. On débute l’exposition comme on entre dans la vie : par l’enfance. Loin d’être un simple thème, c’est une clé pour Doisneau, qui se disait trop timide pour aborder les adultes. L’enfance, c’est la curiosité, la désobéissance, la liberté. Tout un champ de possibles au sein duquel sa discrétion pouvait s’épanouir sans gêne et sa curiosité devenait complicité. Les 80 clichés du thème ici montrent un monde disparu : celui des enfants qui jouent seuls dans la rue, grimacent, s’entraident et se chamaillent sans surveillance. Le regard du photographe est à hauteur d’enfant, complice et dans l’instantanéité.

Gagner sa vie et exprimer son art

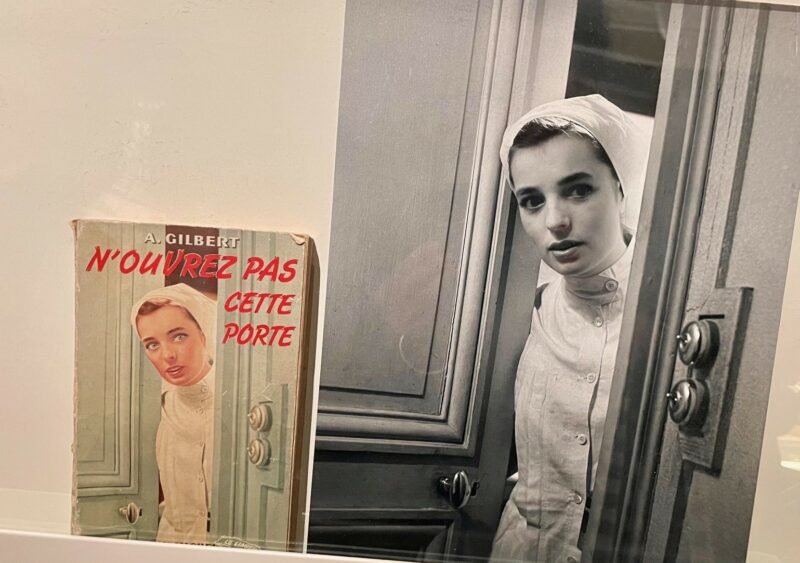

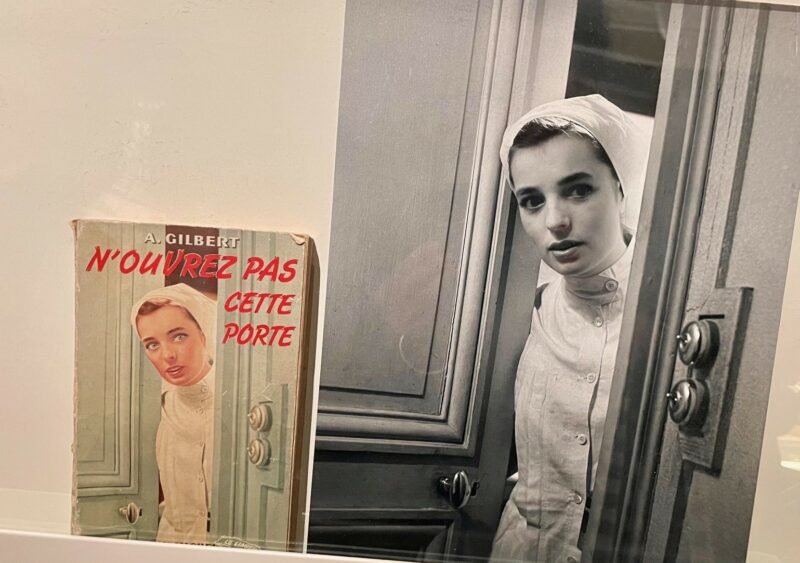

La photographie de Doisneau est d’abord de commande. L’exposition revient longuement sur ses années à l’agence Rapho, qu’il intègre à partir de 1949 et ne quittera plus. Un travail qu’il appelait « bifteck » ou « niaiseries publicitaires » — il fallait bien vivre. Prises de vues industrielles, publicitaires parfois, studio improvisé dans l’atelier et concours des proches qui posent, déguisés, pour réaliser des couvertures de revues et de livres. Ainsi le directeur de l’agence Rapho gît assassiné dans un ascenseur, gabardine d’inspecteur et chapeau melon lui dissimulant le visage, pour la couverture d’un polar. Ou encore Annette Doisneau, sa fille cadette, qui nous montre elle-même une couverture de revue sur laquelle, encore bébé, elle figurait le petit Jésus pour la reconstitution d’une crèche à taille humaine.

Doisneau inventait, détournait, bidouillait. Il joignait le nécessaire à l’agréable, répondant aux commandes tout en conservant sa liberté de ton et son œil singulier. Blaise Cendrars dira de lui : « Vous travaillez comme un forain », après l’avoir vu créer un décor de fortune à partir de la doublure de sa veste. Un sarcasme magnifique pour un photographe qui avait pour lui le goût du spectacle et de l’improvisation. Car Doisneau n’était pas seulement le témoin des hasards urbains. Il était aussi un inventeur de mondes, un bricoleur d’univers.

La phase de collage, explorée dans l’exposition, révèle un pan moins connu de son œuvre. On y découvre notamment La Maison des locataires, œuvre hybride et fascinante. Doisneau y reconstitue un immeuble parisien dont il a ôté la façade, comme une maison de poupée, pour y insérer une foule de personnages photographiés au fil du temps. Aucun lien entre eux, sinon celui que le spectateur invente. La fiction s’immisce dans le documentaire, et l’œil du photographe devient scénographe. Cette œuvre en volume évoque avec justesse l’imaginaire perecquien de La vie mode d’emploi : un récit fragmenté, en cases, où chaque fenêtre ouvre sur une histoire possible. Loin de l’instant volé, on est ici dans une construction poétique et patiente, presque littéraire.

Visages d’artistes et regards sur l’art

Les artistes non plus n’échappent pas à l’espièglerie de Doisneau. Dans l’intimité des ateliers de création, il surprend Picasso, Giacometti, Braque en pantoufles, mais aussi Fernand Léger, Niki de Saint Phalle dans leur environnement, entre outils, toiles et objets familiers. Loin de les mythifier, il les montre humains, incarnés, parfois décalés, étrange mélange entre quotidien et légende en marche.

En parallèle de ses commandes. Doisneau le facétieux s’emploie à immortaliser la réception des œuvres d’art dans les yeux du public. La section Face à l’œuvre, l’une des plus savoureuses, témoigne de cette curiosité sociologique douce et plutôt burlesque. Il photographie les expressions des visiteurs face à la Joconde, ou encore dans les jardins publics. C’est ici que l’on retrouve La vitrine de Romi, série datant de 1948. Un nu féminin exposé dans la vitrine d’une galerie de l’île Saint-Louis attire les regards des passants, saisis par l’objectif. Ils sont tour-à-tour outrés, égrillards, amusés, entre petits gloussements complices et sourcils froncés. Ce n’est plus l’art qui est le sujet, c’est la société qui le regarde. Une « Camera cachée » avant la lettre, dénuée de cynisme, qui illustre à merveille la distance ironique, douce-amère, de Doisneau vis-à-vis de son époque.

Photographie sociale et chroniques des marges urbaines

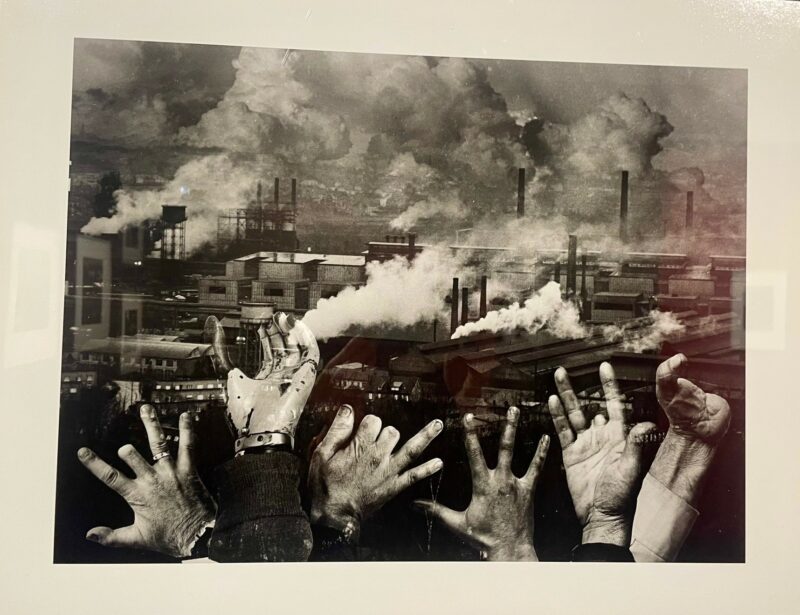

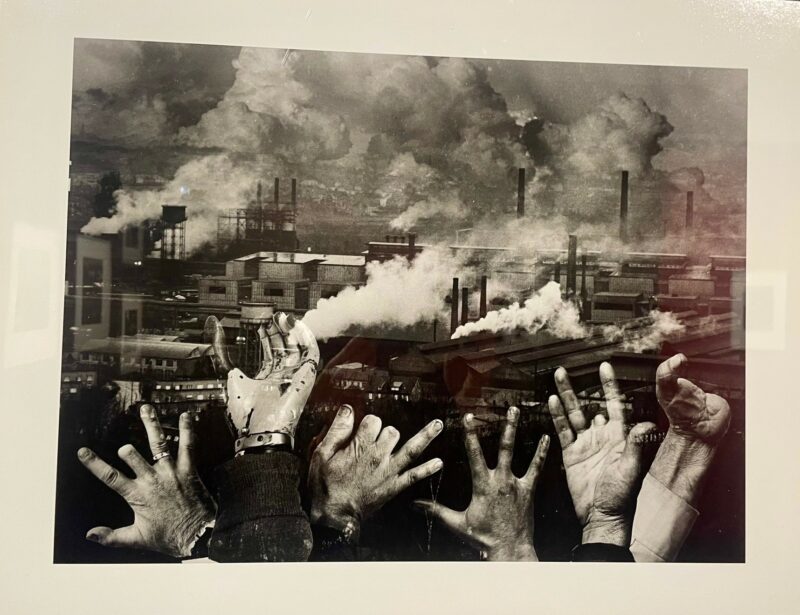

Des mineurs de Lens en 1945 aux prostituées des années 50, des abandonnés de la prison-hospice de Nanterre des années 50 aux sidérurgistes de la vallée de la Fensch des années 70, Robert Doisneau aura toujours le souci de montrer l’isolement et la dignité de ceux à qui la vie n’a pas fait de cadeaux.

Ses travailleurs, il les photographie d’abord chez Renault, où il est engagé pour documenter le quotidien de l’usine 1934 et 1939. Il y découvre la solidarité ouvrière et se forge une conscience politique. Plus tard, il documente la mine, la sidérurgie, les égouts. Des environnements rudes et sombres, des visages sales et froissés par la fatigue. Un collage de mains auxquels il manque plusieurs doigts, parce que les mains des machinistes ne sont jamais intactes. Pour Doisneau, ce n’est pas du sensationnalisme, mais du réalisme. Des vies de labeur, dans leur plus âpre représentation.

Puis viennent les banlieues. Celles de l’après-guerre, de l’espoir abîmé, des murs mangés d’humidité, du linge qui sèche aux fenêtres d’immeubles en construction. Loin d’une esthétisation de la misère, Doisneau photographie la précarité avec sobriété. Il dira de ces lieux : « c’est moche, personne ne mérite ça ». Pourtant, même dans la laideur urbaine, il trouve un geste tendre, un visage qui sourit, un certain espoir. En 1947 à Gentilly, Josette, fête ses vingt ans. Dans l’œil du photographe, une ribambelle de jeunes se tient la main devant une barre d’immeuble. L’illustration de l’humanité, mais aussi aussi celle de la polysémie de Doisneau : l’image servira tout autant à un reportage engagé sur la condition ouvrière qu’à un article sur le symbole pascal pour un hebdomadaire religieux.

« L’art de Doisneau, c’est de faire oublier qui il est », disait Jean-Claude Carrière en 1986 dans l’hebdomadaire féminin Jour de France. Et si le plus beau des hommages à Robert Doisneau était justement de prendre le contre-pied de l’hommage ? De ne pas le figer dans la nostalgie, mais de continuer, dans le tumulte des villes d’aujourd’hui, à chercher l’imprévu, le loufoque, le lien. Cette exposition, immense et libre, ne scelle rien. Elle nous souffle de faire comme lui : mieux regarder ; rire souvent ; ne pas se laisser faire.

Infos pratiques :

Exposition Robert Doisneau. Instants Donnés

Du 17 avril au 12 octobre 2025

Musée Maillol

59-61 Rue de Grenelle

75007 Paris

Standard 16,50€

Jeune (6 ans- 25 ans) 12,50€

Enfant (moins de 6 ans) gratuit

Horaires

De 10h30 à 18h30

Nocturne les mercredis jusqu’à 22h